染付の九谷焼の意味であるが、実際は有田焼諸窯の初期から中期にかけての染付を誤認して呼んだものである。

陶工加藤唐九郎の命名による黄瀬戸の一種。釉下に線刻で菖蒲の文様を描き、その部分に銅緑色と褐色の彩釉で斑文を出して色彩効果を出す。釉調が油揚のような肌を呈することから油揚手とも呼ばれる。

江戸時代、出雲(現:松江市)で焼かれた陶器。布志名焼(ふじなやき)と楽山焼(ぎょうざんやき)とを総称していう。

李朝刷毛目の器のうち、特に濃い刷毛目のものをいう。どうして稲というかは不明である。

江戸時代に佐賀県有田町で焼かれた磁器の総称。古伊万里、または単に伊万里ともいう。製品の多くが伊万里の港から出荷されたため古くからこの名がある。文禄・慶長の役に際して朝鮮から連れてこられた陶工李参平が有田町泉山に白磁鉱を発見、1616年わが国最初の磁器が作られたという。近現代の作品は時代を区別して有田焼という。

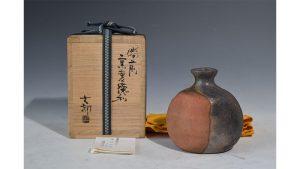

九州、山陽地方で作られた江戸時代の下手物徳利。主に雲助(駕籠かき)が焼酎徳利として使ったのでこの名がついた。単に雲助(くもすけ)ということもある。

江戸時代瀬戸で焼かれた直径20~35センチ位の下手の大皿や鉢で、淡白色の釉上に鉄釉で渦巻文様を描いた。その渦巻文様が馬の目に似ているということからこの名がついた。民芸運動の中でも取り上げられて注目されるようになった。

江戸時代、諸藩の大名が自ら作陶したり、藩用の器を得るために藩庭内などに設けた(御用窯)で作らせた焼物。単に庭焼ともお楽しみ窯などともいう。

江戸時代婦人の化粧として歯を黒く染めることが流行したが、その液体鉄奨(鉄を酸化させた液)を入れた小形の壺のこと。後世花生に転用されて珍重された。

京都仁和寺の門前で野々村仁清が正保(1644~48)頃開窯して作った焼物。 色絵技法の完成もあり、京焼を代表する窯となったが、元禄(1688~1704)の頃、 二代で廃窯となった。仁清焼ともいう。

桃山時代の武将で利久門下の茶人でもあった古田織部の好みで作らせたといわれている美濃焼の茶陶。同種の志野焼を含めていう場合もある。彩釉や文様・形状の違いによって、黒織部・織部黒・赤織部・青織部・鳴海織部・総織部・志野織部などと区別して呼ぶ。

高麗茶碗の一種で、焼締って土味が堅い感じのものをいう。本来は茶碗の分類上の名称であるが最近は盃などにも用いる。

瓢形徳利の首を捻り、一部をへこませた造形の徳利。鴨が水面に浮いたような形であることからこの名がある。江戸時代中期から明治時代にかけて焼かれた小杉焼 (富山県小杉町)の徳利はこの例として有名であるが、古備前や古丹波などにもこの形を見る。

唐津焼をまねて京都で焼かれた唐津焼風の茶碗のこと。唐津焼本来の土俗臭がなく、都ぶりの気の利いた作行(さくゆき)である。

延宝年間(1673~1681)頃、長門の陶工倉崎権兵衛が萩の高麗左衛門に陶法を学び、出雲国八束郡西川津村(現:松江市) 楽山で焼いた茶碗。布志名焼きとともに出雲焼と称された。

朝鮮で焼かれた斗々屋茶碗に似せて京都で焼かれた斗々屋風の茶碗のこと。斗々屋のいろいろある見所をさらに強調した作行(さくゆき)である。

江戸時代の石川県の九谷焼は「古九谷」と「再興九谷」に大別されるが、古九谷は十七世紀の中頃山中町九谷に開窯し、白磁・青磁・瑠璃釉磁・染付などを製作した。色絵の大 皿などで古九谷ものは九谷では未だ発見されていない。逆に同種の陶片が有田で発掘され、色絵古九谷の伊万里説も浮上し、結論は今後の更なる調査研究にゆだねられている。古九谷は本来大聖寺焼きと呼ばれていたが、十八世紀の前半に廃窯したと思われる。その後江戸時代後期に加賀藩の各地に窯業が再び興り、これらの諸窯の製品を再興九谷と呼んで古九谷と区別した。京都の青木木米や永楽和全らが来て指導にあたったともいわれ、再興九谷の中でも吉田屋窯の青手九谷と宮本屋窯の金襴手 (八郎手ともいう)はその二大様式として現代の九谷焼に引き継がれている。

平賀源内(1729~1779)が香川県志度町に築いた窯で焼かれた鉢・皿・置物などの 一群の陶器をいう。鮮やかな黄・緑、紫を使った交趾焼風の軟陶で、弟子の脇田舜民や赤松松山たちの作品がほとんどで、「志度舜民」「舜民」「民」などの名を捺している。別名、舜民焼・松山焼・ 民山焼・志度焼などと呼ばれることもある。

尾張の瀬戸地方で鎌倉前期から室町中期にかけて作られた施釉陶器をいう。灰釉と鉄釉が用いられた。中国明代末期から清朝初期にかけて、 景徳鎮の民窯で焼かれた粗製の染付磁器。

備前焼の歴史は古く奈良・平安時代に遡るが、一般に古備前という場合窯場が現在の伊部に移った十四世紀末頃から桃山時代までの備前焼をいう。焼物としては水甕、摺鉢などが主なものであったが、桃山時代に至り茶器や置物なども作られるようになった。

瀬戸以外の諸国の窯で焼かれた茶陶の総称。わが国の陶磁史上瀬戸を本窯として、それに対比させた言葉であるが、京焼は別格として国焼には含めないのが普通である。

朝鮮の高麗朝時代に焼かれた青磁。中国の越州窯青磁の影響のもとに十世紀に焼造が始まり、十一~十二世紀初頭に最高級のいわゆる翡色青磁 を焼造した。また、十二~十三 世紀には独特の象嵌青磁を生み出した。

朝鮮で高麗朝末期から李朝時代にかけて焼かれ、わが国に舶載された茶碗の総称。高麗朝時代のものは少なく、ほとんどが李朝時代のものであるが、朝鮮を呼ぶ名称として古く から高麗という呼称が用いられていたことによる。室町後期、村田珠光によって茶が提唱され、それまでの中国から舶来したいわゆる唐物茶碗に替って茶湯の茶碗の中心となり、現代にまで及んでいる。桃山時代にはわが国からの注文による生産も始まり、江戸時代初期には釜山に「和館窯」 が築かれ、日本の陶工も渡って作陶し、かなりの数の高麗茶碗が作られ日本に舶来した。なお、釜山の和館窯で焼かれた高麗茶碗を御本 (見本にもとづく注文品の意味)、また、今渡り、新渡と呼び、それ以前の高麗茶碗を古渡りと呼んで区別する。 高麗茶碗は多岐に分類されるが、主なものとして井戸・刷毛目・蕎麦・堅手・柿の蔕(へた)・三島・伊羅保・熊川・斗々屋・金海・雲鶴・御所丸どがある。このうち御所丸茶碗と御本茶碗を除き、雲鶴は高麗末期から李朝初期の人参湯の湯飲みであり、他は李朝時代の庶民の食器や祭器ではなかったかと思われる。

朝鮮の高麗朝時代に焼造された白磁。 遺品は少ない。

薩摩焼で桃山時代から江戸初期寛文年間(1661~1673)頃までに作られたもの。

李朝刷毛目の器のうち、器の中央から上部にかけてだけ刷毛目を施したもの。刷毛目の中でも時代が古いとしてこの名がある。

薩摩藩主島津義弘や家久が愛用した中国の銅印で刻印して焼かせた白薩摩の茶碗のこと。いわゆる御庭焼で、もっぱら臣下への恩賞品として利用されてものと思われるが、この由来には異説があり、義弘・家久親子が文禄・慶長の役(1592~1598)に従軍した折、朝鮮の地で楽しみに作らせたとする説もある。