茶道具について

美術三冬花では茶碗・茶杓・釜・茶入・花入・水指・棗・炭道具・風炉釡・懐石道具・華道具・灰道具・香道具・稽古道具など様々な茶道具を取り扱います。

茶道具の種類と価値

日本の伝統文化である茶道は、日本人の美意識を体現しています。茶道具はそれらを表現するのに不可欠なアイテムであり、それぞれに独特の役割と深い歴史があります。ここでは、茶道具の基本的な種類とその価値について、買取を検討されている方々に向けて詳しく解説します。

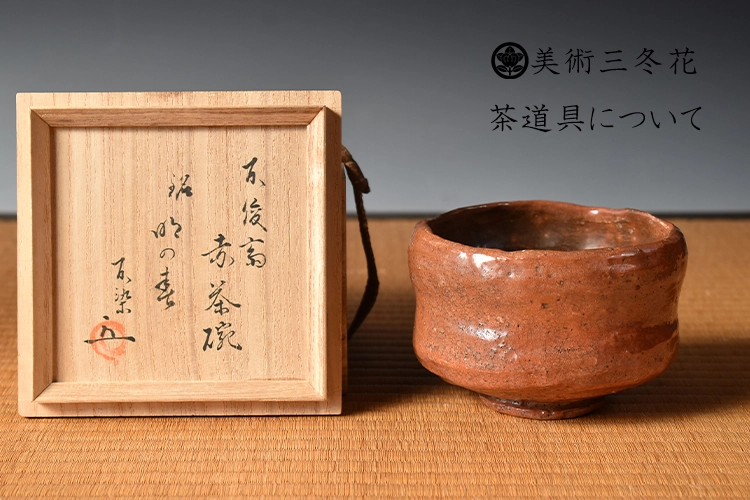

茶碗(Chawan)

茶碗は茶道において中心的な役割を果たします。楽茶碗、黒楽茶碗など様々な種類があり、作者や製作年、デザインによって価値が大きく異なります。特に名工による作品や古い時代のものは高価で取引されることがあります。

茶釜(Chagama)

茶釜はお湯を沸かすために使用される茶道具で、茶道の儀式における中心的な役割を担います。鉄製が一般的ですが、銅製や銀製のものもあり、その形状やサイズ、製造技術によって多様な種類が存在します。茶釜の価値は、製造された時期や作家、使用された材料、そしてその保存状態によって大きく異なります。特に古い時代の茶釜や名工による作品は、高い価値を持ち、茶道具としてだけでなく、美術品としても高く評価されます。

棗(Natsume)

棗は抹茶を入れるための容器で、茶会において重要な役割を果たします。主に木製で、漆を施したものが一般的ですが、陶磁器製のものも存在します。棗は形状が丸いものと四角いものに大別され、季節や茶会の趣向に応じて使い分けられます。表千家では主に丸い棗が、裏千家では四角い棗が使用される傾向にあります。装飾の種類も豊富で、伝統的なものからモダンなデザインまで様々です。棗の価値は、その美術的な価値、歴史的背景、そして作家の名声によって決まります。

水指(Mizusashi)

水指は茶道においてお湯を沸かす前に水を保持するために使用される容器です。陶器、漆器、金属製など様々な材質で作られています。水指の形状やデザインは非常に多様で、茶会の季節やテーマに合わせて選ばれます。古典的なものから現代的なデザインまで、その造形美は茶道具の中でも特に高い芸術性を誇ります。希少な作家物や歴史的価値の高い水指は、コレクターズアイテムとしても非常に人気があります。

茶道具の用語

【沃懸地】

木地に漆で地塗りをし、その上に金銀のやすり粉を一面、あるいは一部分に蒔きつめる蒔絵の一技法。近世は金地金留地といった。

【石はぜ】

陶土の中に混ざっていた小石が焼成時、器の表面を破って顔を出す場合がある。茶人は碗や花生に見るこの現象を石はぜと称し、一種の景色として珍重した。そのため後世には意図的に胎土に石を混ぜ、人工的に石はぜを作るようにもなった。信楽、備前、唐津焼などによく見られる。

【井戸茶碗】

古来茶人の間で高麗茶碗の最高位のものとして珍重されてきたのが井戸茶碗である。井戸茶碗としてはその特徴のわずかな違いから大井戸・小井戸・青井戸・井戸脇などに分類されてきた。

井戸という名称の起源については、井戸津島守が所持していたからという説、井戸若狭守覚弘が文禄・慶長の役のときに日本に持ち帰ったからという説、井戸三十郎が朝鮮から持ち帰り秀吉に献上したからという説、葦度という朝鮮慶尚道にある地名からきたとする説衣土すなわち釉薬の意味だとする説、見込みが井戸のように深いからだとする説など諸説があるが定説はない。

【伊羅保茶碗】

高麗茶碗の一種。器の表面がざらついていて、イボイボがあり、手触りがイライラすることからこの名があるという。

【踞 (蹲) うずくまる】

室町時代以前の古信楽や古伊賀のやや小形の壺。底が大きく、首が傾いているものが多い。人が眠っている形に似ているとしてこの名称がある。茶壺、湯壺、種壺などに用いられた小壺と思われるが、後世茶人がものとして花生に用い珍重するようになった。

【薄塵 うすちり】

蒔絵に金粉を薄く散らしたもの。

【漆絵 うるしえ】

漆に顔料を練り混ぜた色漆で文様を描く技法。漆器や土器、紙などに描くが、縄文土器にも用例が見られ、漆工芸の初源的な技法といえる。鎌倉時代から室町時代にかけて黒漆塗の地に朱漆で文様を描いた作品が多い。

【絵唐津 えがらつ】

唐津焼の一種で、釉下に鉄絵で文様を描いたもの。桃山時代の茶器に優品が多く、本来はこれらに限って絵唐津といった。

【絵高麗 えごうらい】

高麗というが実は中国宋時代の磁州窯の鉄絵の碗や瓶類であり、古い日本人の茶人が誤って命名した呼び名である。近年はあまり使われることがなくなった。

【遠州七窯 えんしゅうななかま】

小堀遠州が自分の好みで指導注文したといわれる国焼七つの窯。田内梅軒が『陶器考』1854年の中で志都呂・膳所・高取・朝日・赤膚・古曽部と記したが、遠州在世中は赤膚と古曽部は未だ開窯していなかった。また、今泉雄作の『本邦陶説』(1891年)では古曽部の替りに伊賀を入れている。

【奥高麗茶碗 おくごうらいぢゃわん】

唐津焼の茶碗の一種で、高麗茶碗の特徴を持つ古唐津茶碗をいう。奥とは古いという意味であるとする説があるが定でない。

【阿蘭陀 オランダ】

オランダのデルフト窯の製品のことである。十七世紀から十九世紀にかけ、日本に将来されたデルフト窯の陶器を茶道具に仕立てて、これを阿蘭陀とか紅毛と称して珍重した。 デルフト窯だけでなくドイツやフランスの陶器も含めていう場合がある。

【尼焼】

楽焼の初代長次郎の没後、尼になった妻が自ら陶器を作ったとされることから、陶業を営む家で、当主の没後にその妻が作った焼物を尼焼という。

【阿米也焼 あめややき】

楽焼の初代長次郎の父で、中国(一説に朝鮮)からの渡来人といわれる阿米也(飴也・阿米夜)の作とされる陶器。

【お預け徳利 おあずけとっくり】

茶懐石において、その中程で大振りの徳利が出され、亭主はしばらく席をはずす。その徳利のことで、茶事からきた呼称であるが、今では大振りの徳利をいう一般語となった。

【蒟醤手 きんまで】

キンマはマレーシア原産のコショウ科の常緑蔓性の灌木であるが、インドやマレーシアの人たちはその葉を採って檳榔(ヤシ科の常緑喬木、檳榔樹の実)と石灰と一緒に噛んでこのキンマの葉を入れておくのに用いる漆塗の箱(彼地ではキンマークという)を蒟醤手と称し、日本の茶人はこれを香箱として愛用する。

【景色】

茶人達の陶磁器鑑賞上の見所のことで、釉の掛り具合や窯変、火間、虫食いなどを景色とした。さらに物によっては窯傷なども景色の一つとした。

【光悦七種 こうえつななしゅ】

本阿弥光悦が晩年洛北の鷹ヶ峰の窯で焼いた茶碗のうちの名物茶碗をいう。江戸末期の『道具見聞』という書物には具体的に光悦の茶碗を十一椀記載しているが、それ以外にも優れた茶碗が伝えられており、どの茶碗をして七種というかは不明である。

【御所丸 ごしょまる】

古田織部が意匠し、文禄・慶長の役(1592~1598) のとき、朝鮮半島に出陣してゆく武将(一説に島津義久という)にその茶碗の図の切型を託して、彼地の金海窯で焼かせたといわれている一群の茶碗のこと。御所丸という名称は焼き上げられた茶碗が御所船「御所丸」によって伏見の港まで運ばれたという縁によるといわれている。分類からすればいわゆる高麗茶碗の一種であるが、他の高麗茶碗とはその形と彩色において著しい違いを見せる。形は織部好みの沓形であり、土は半磁器質で、白磁のものと 白磁の上に黒土の刷毛目 や流し掛けを施したものがある。「白の手」「黒刷毛」と呼ばれるものである。

天目茶碗

中国浙江省天目山の仏寺の什器の意からその名は起こっている。狭義では建窯の黒釉類と吉州窯の球皮蓋の類をさすのであるが、さらにその形式から天目とよばれているものに河南天目、青磁天目、白磁天目などがある。『山上宗二記』(桃山時代)には天下の名物として三点が記録されている。曜変はきわめてまれで今日、日本に四点が数えられるのみで、世界の他にはみあたらない。

青磁茶碗

青磁には北方青磁と南方青磁がありますが抹茶茶碗としては南方の龍泉窯のものがとりあげられています。日本で俗に砧青磁とよばれているもので、龍泉窯としては初期の宋時代のものが多いとされています。同類に鉢や盃もあり、そのなか茶碗に寸法のよいものが選ばれたわけですが、お茶の色と競い合うことや熱い湯に弱いこと、表面のガラス質がすれやすいことなどから、あまり多くはとりあげられていませんでした。また、元、明時代の天龍寺や七官に属する青磁には茶碗に適した形や寸法のものがみあたらないので、ほとんど用いられませんでした。

染付茶碗

中国の染付は景徳鎮窯で代表され、年代は元から明、清、現代に及んでいます。このうち抹茶茶碗にとりあげられているのは、転用品として雲堂手、注文品として古染付、祥瑞があげられます。

雲堂手は明代初期から中期にかけて多量に造られたようですが、そのうちほどよい寸法のものが日本にもたらされ、それぞれ大きさによって水指、建水、茶碗などと、使い分けられています。いずれも香炉に生まれたために内側に釉が掛かっておらず、茶碗の場合も同様ですが、その風格がすぐれていることから大名物に列しているものがみられます。なかでも人物絵のあるものは「紀三井寺」とよばれ、尊重されています。

安南茶碗

安南の陶磁器は中国の影響を受けて、かなり古くから焼成されています。日本に到来し、茶道具として用いられているものは一六世紀後半から一七世紀へかけてのものと思われ、 染付と赤絵があり、茶碗以外に水指、花入があげられます。茶碗の場合、高台の大きい端正な姿のものが古く、高台が小ぶりで口にひずみのみられるものは後期で、こちらはおそらく茶人注文によるものと思われます。 また染付の絵はしばしば流れたり、にじんだりして、これは定着度が悪いからとみられますが、茶人はこれを絞り手と称してかえって賞翫しています。

名工の茶碗

本阿弥光悦(1558~1637)

刀剣の鑑定、研、拭などを本業とする本阿弥家にあって、さらにあらゆる面の文化活動を行った江戸初期の代表的数寄者です。元和三年に家康から京都の西北、鷹ヶ峰の麓に広域な土地を預り、芸術村を形成、区分けし、画家、詩絵師、経師屋など各部門の達人を住まわせました。芸風は琳派の創始ともいわれ、日本古来の伝統のものに装飾的新感覚を加えた画期的なものでした。さらに特筆されるべきものが楽茶碗です。光悦の楽茶碗は手造りとはいえ、そのヘラづかいの達人ぶりは本職を凌駕するものでした。

作行きには丸造りと角造りとがあり、そのいずれの場合においても飽どりの運びにはいささかの渋滞もなく、一気に削り上げています。

光悦鑑定の秘訣に後鬼(削りなおし、および後削り)がまったくないことがあり、ときに山割れや削りすぎなどもみられますが、かえってこれは光悦らしさの象徴となっています。

代表作に「雪峰」「雨雲」「不二山」「紙屋」

野々村仁清

野々村姓の仁清は丹波の野々村出生で、仁和寺の仁、と名前の清右衛門の〝清"を結びつけて号としています。若年のころ、家を出て京都粟田口辺の窯元に入り、その技術を習得しましたが、これに飽きたらず瀬戸に出てさらに轆轤の技術に磨きをかけました。京に戻ってのち仁和寺辺に開窯し、このころ、金森宗和の知遇を得てたちまちその名を高めるにいたりました。宗和は自らの親交する殿上人や数寄者に仁清の作を紹介するとともに、自らも種々好みの作品を注文しました。宗和没年のころより入道した仁清はさらにその名を広げ、晩年は工房を持って大名諸家の注文なども引き受けました。茶碗では胴をわずかにくびらせた(繭形、または生締めなどという)独特の造り、口辺の山路、掛け切り釉などの技法が特徴としてあげられます。高台の片薄(三日月) も鑑定の急秘訣です。

代表作に「片男波」「扇面流」「鉄仙花」「鱗波」 「忍草」「結文」「武蔵野」「金銀筋」

尾形乾山(1663~1743)

宗謙を父とし、光琳を兄として、呉服商雁金屋の家に生まれ、まさに芸術一家というべき環境に育てられました。宗謙没後、それぞれ画家、陶工として世に出ました。ただし、乾山が焼きものを始めたのはわりあいに遅く、三八歳のときからでした。茶碗の場合、よくみる形としては半筒形があげられ、ときに腰に丸みをつけた椀形のものもみられます。必ず絵があることと、乾山の落款がみられることを約束とし、黒楽の場合も絵と字がみられます。高台はいずれも正しい輪高台で、高台内は扁平です。絵は鉄絵、色絵が主で、楽は黒楽に白抜きのあるのが通常です。

代表作として「瀧絵」「槍梅」「芥子」「夕顔」

青木木米(1763~1833)

仁阿弥道八、永楽保全とともに江戸後期三名工といわれています。木米はまた文人としても著名で、抹茶道具のほか、煎茶道具を種々制作し、その書画も高く評価されています。

木米もまた乾山と同様、30代後半で陶工をめざしましたが、その発端は兼葭堂の家で『陶說』を借読したことに由来しています。興味深いのは木米の場合、抹茶道具には印を押さず、その代わりに必ず共箱としており、ときに共箱がはずされて本歌と取り違えられたりしています。それだけに共箱は貴重になります。茶碗の種類としては古いものを再現することに意を注ぎ、唐物写し、刷毛目、御本、祥瑞、和物では仁清写しに巧みです。

永楽保全(1795~1854)

元来、土風炉師である西村家の十一代として同家を継承しましたが、天明の大火の後、同家再興をはかるために色絵の作品に養父とともに着手しました。以後の作品の主流は色絵ものに移り、京焼を代表する一人となりました。その技術が認められて紀州徳川家に招待され、永楽と河濱支流の名をもらい、以後永楽を姓とするにいたります。保全の作の特徴はやはり同時代の傾向である 写しものを原則としましたが、決して模写に走らず、独自の個性を出すことに専念しました。その領域は唐物では交趾、青磁、金襴手、染付、 祥瑞、呉須、呉器、御本、和物では仁清写しを多く作りました。永楽家は保全以後、和全、得全、悠全、正全と継承されています。

仁阿弥道八(1783~1855)

高橋家二代で、名は父と同じく道八であるので、区別するために仁阿弥の称号でよんでいます。父の陶技を受けてさらにその知名度を高め、作品もまたより人気を得たようです。このころの風潮として木米、保全同様、唐物写しを得意としたのですが、他にないものとしては「寿老人」や「白蔵主」「多福」などの朔像的作品を得意としたことであります。茶碗の場合では雲鶴、刷毛目、伊羅保、御本、和物では楽、仁清、乾山など各種にわたっています。印も多様で「仁阿弥」「道八」「露山」「一方堂」「法螺貝」印などがこれを代表しています。 茶碗の場合、わざと小印を気づきにくい場所に押して隠し印の楽しみをみせている。また、ときに「道八」の彫名もあります。

【柿定 かきてい】

中国河北省の定窯で焼かれた柿釉の陶器。碗・瓶などがあり、金で上絵を施したものが最上とされる。

【柿の蔕 かきのへた】

高麗茶碗の一種。伏せると高台の形が柿の蔕に似ているからという。千利休が同種の茶碗をもっていたともいわれる。