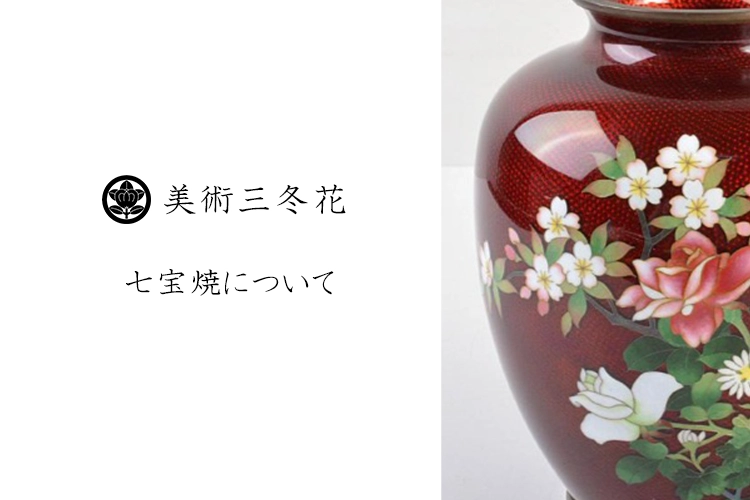

七宝焼の魅力|美しい輝きと歴史をもつ日本の伝統工芸 七宝焼は、金属の表面にガラス質の釉薬を焼き付けて彩色する日本の伝統工芸で、繊細な文様と艶やかな色彩が特徴です。明治期には輸出工芸品として高い評価を受け、現在でも美術品やアクセサリー、骨董品として人気があります。当サイトでは、七宝焼の起源や技法の種類(有線七宝・無線七宝・透胎七宝など)、代表的な作家や工房、価値の見分け方について詳しく解説。七宝焼の買取や査定をご検討の方にも役立つ情報を掲載しています。

七宝とは

七宝とは、金属の素地に釉薬を施し、焼き上げて仕上げる装飾技法です。釉薬には珪石、鉛丹、硝石などのガラス質の鉱物が使われ、それに鉄などの金属成分を加えることで、さまざまな色彩を表現できます。その美しさは宝石にも例えられ、江戸時代までは、権力者の空間など限られた場所にのみ用いられていました。

たとえば、桂離宮は八条宮家の別荘として知られ、簡素ながらも緻密に計算された美しい建築が特徴です。小堀遠州の指導のもと、金工師・嘉長(姓は不明)が引手や釘隠といった細部の金具を制作したと記録にあります。新御殿は後水尾上皇を迎えるために建てられ、その中の桂棚には、彩り鮮やかな七宝の引手が使われており、離宮内でもひときわ装飾性の高い空間となっています。

また、名古屋城にある上洛殿は徳川家光を迎えるために設けられた建物で、襖の引手や釘隠に七宝が施されていました。第二次世界大戦中の空襲で天守閣とともに焼失しましたが、別に保管されていた襖などは無事でした。そこには三つ葉葵の紋章と、それを彩る鮮やかな釉薬の七宝が確認されています。

修学院離宮は後水尾上皇によって造営されたもので、その中の客殿には、東福門院の御殿を移築しています。女性の居室にふさわしく、竹の葉や花車などをモチーフとした七宝金具が随所にあしらわれ、華やかさを添えています。

さらに、加賀前田家は多様な工芸品を収集したことで知られ、七宝との関係も深い家系です。五代藩主・前田綱紀が建てた書院には、花瓶や虫、鳥などの七宝金具が使われていたとされます。また、江戸時代後期に十三代藩主・前田斉寮が建造した成巽閣には、白、赤、緑、青といった色彩豊かな釉薬を用いた七宝の釘隠が現存しています。

七宝の歴史

日本で七宝が本格的に作られるようになったのは、おそらく桃山時代から江戸時代初期にかけてのことだと考えられます。この時期の七宝には、いくつかの特徴がありますが、特に注目すべきは、その使用場所が将軍や天皇といった権力者の空間に限られていた点です。たとえば、豊臣秀吉の聚楽第に使われたとされる釘隠や、名古屋城、日光東照宮に施された七宝金具などがそれにあたります。いずれも、その時代の最高権力者の居所や関連施設にのみ使用されていました。

このような事例から、七宝が当時いかに貴重で高価なものだったかがわかります。建築においても、もっとも華やかで格式の高い装飾金具として用いられていたのです。

時代が下り、江戸時代後期になると、七宝は次第に庶民の暮らしにも少しずつ入り込むようになります。しかし依然として高価なものであったため、その使用は裕福な商人の邸宅や由緒ある寺院などに限られ、一般の庶民や下級武士が目にする機会はほとんどありませんでした。

このように、七宝が長らく「特別な存在」であったことは、のちの近代七宝の発展にも大きな影響を及ぼすこととなります。

七宝の三つの技法

日本における七宝の技法は、大きく分けて三つあります。それが「象嵌(ぞうがん)七宝」「有線(ゆうせん)七宝」「琺瑯(ほうろう)」です。

まず象嵌七宝は、金属の表面に文様の形に窪みを掘り、そこに釉薬を流し込んで焼き付ける技法です。これは主に江戸時代に広く用いられました。

有線七宝は、素地の上にリボン状の細い金属線を使って文様の輪郭(壁)を立て、その内側や外側に釉薬を施して焼成する技法です。焼き上がった後に表面を研磨すると、立てた金属線の断面が文様の輪郭として浮かび上がるため、この名前がつけられました。有線七宝は、明治時代以降の近代七宝において主流となった技法です。

三つ目の琺瑯は、金属の表面に直接釉薬で絵を描いて焼き付ける技法ですが、日本では工芸品としてはあまり発展せず、もっぱら琺瑯鍋などの日用品の装飾に使われてきました。

中国では、七宝の技術は元の時代に伝わったとされ、明や清の時代に最も盛んに制作されました。中国では「七宝」とは呼ばず「琺瑯」と総称されますが、技法としては日本と同じく三種類が存在し、それぞれ「こうし内填琺瑯(象嵌七宝に相当)」「掐糸琺瑯(有線七宝)」「画琺瑯(琺瑯)」と呼ばれます。中でも中国では掐糸琺瑯、つまり有線七宝が圧倒的に主流でした。

これら三つの技法は日本や中国に限らず、世界中で共通して用いられてきました。地域や時代によって、どの技法が盛んだったかは異なり、ある地域では象嵌七宝が主流であったり、別の時代や場所では琺瑯が流行したりと、さまざまな傾向が見られます。

西欧にも同様の三技法があり、それぞれ「champlevé(象嵌七宝)」「cloisonné(有線七宝)」「painted enamel(画琺瑯)」と呼ばれます。西欧では中国とは逆に、cloisonné(有線七宝)はあまり普及せず、champlevé(象嵌七宝)が中心となって発展しました。

七宝の歴史は古く、古代エジプトのツタンカーメン王の黄金のマスクにも七宝が使われていたとされ、また、日本の縄文時代にあたる頃のケルト美術にも七宝装飾が見られます。

想像を巡らせるならば、これらの技法はもともとユーラシア大陸の西方で誕生し、陸路で東へ伝わる中で中国では有線七宝が主流となり、また西欧キリスト教文化圏で盛んだった象嵌七宝が、南蛮貿易やキリスト教布教とともに海路で日本に伝わり、江戸時代に花開いたとも考えられるのです。

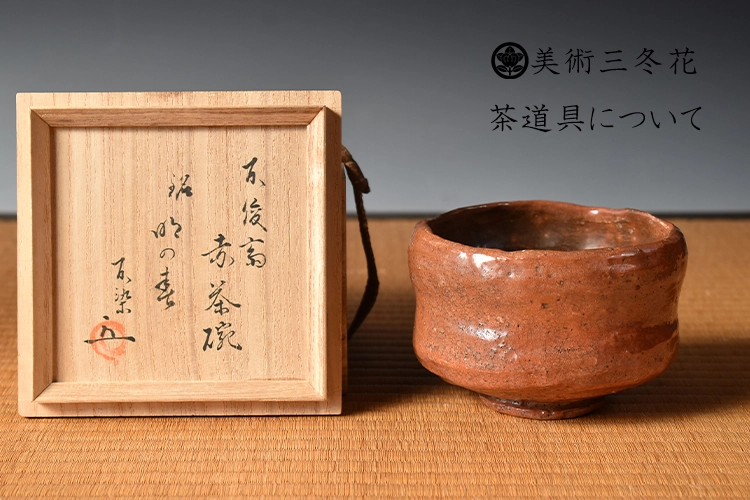

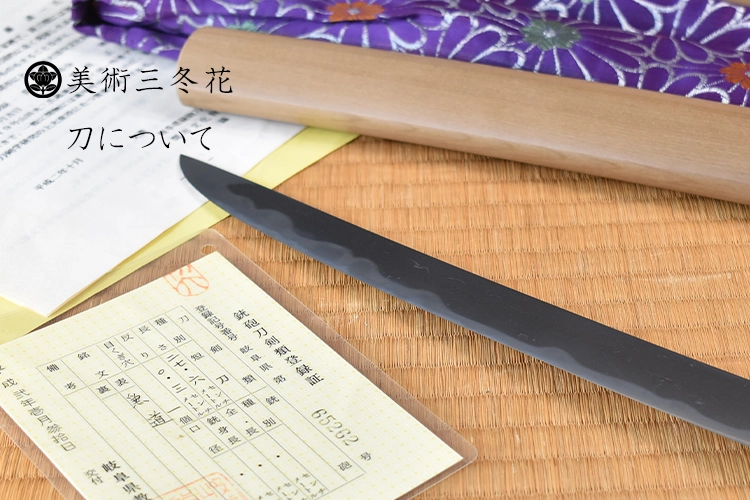

初めてのお客様へ 骨董品や美術品の査定・買取を依頼するのは、人生の中でも大きな決断の一つです。

店舗名 美術三冬花 所在地 〒500-8347 買取・鑑定・査定のお問い合わせ TEL 0120-772-316 古物商許可番号 岐阜県公安委員会第531021300621号 営業時間 9:00~18:00 定休日 不定休(※当店は出張買取に対応しているため、担当者が不在の場合がございます。ご来店の際は、事前にお電話またはお問い合わせのうえお越しいただけますと確実です。) 個人情報の取り扱い 個人情報の取り扱いについてはこちら をご覧ください

三冬花は象牙を扱うのに必要な『特別国際種事業者』の認可を受けて、買取・販売をしております。安心してご利用ください。

登録番号 第06166号 登録の有効期限 2030年1月15日 氏名 谷﨑 未来 業務を行うための施設の名称及び所在地 美術三冬花/岐阜県岐阜市松原町20番地松原マンション1階 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特別特定器官等の種別 ぞう科の牙及びその加工品

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)」第33条の6第1項の規定に基づき登録を行っており、

象牙製品等を取り扱うことができます。

三冬花で買取できる美術品や骨董品

絵画

掛け軸

古美術品

【骨董品】査定買取の出張エリア

愛知県

名古屋市 /一宮市 /豊田市 /西尾市 /春日井市 /小牧市 /稲沢市 /津島市/常滑市/豊橋市 /豊川市 /清須市/岡崎市 /安城市 /江南市/岩倉市/豊明市/日進市/北名古屋市/長久手市/東郷町/大口町/扶桑町/弥富市/あま市/大治町/飛鳥村/半田市 /大府市/知多市/阿久比町/南知多市/美浜町/武豊町/碧南市/刈谷市 /知立市/高浜市/幸田町/新城市/田原市/設楽町/犬山市/尾張旭市/豊山町/愛西市/蟹江町/東海市 /東浦市/みよし市/蒲郡市/東栄町/瀬戸市

岐阜県

岐阜市 /羽島市/各務原市 /山県市/瑞穂市/本巣市/岐南町/笠松町/北方町/大垣市 /海津市/養老町/垂井町/関ケ原町/神戸町/輪之内町/安八町/揖斐川町/大野町/池田町/関市/美濃市/美濃加茂市/可児市/郡上市/坂祝町/富加町/川辺町/七宗町/八百津町/白川町/御嵩町/多治見市/中津川市/瑞浪市/恵那市/土岐市/高山市/飛騨市/下呂市

三重県

桑名市 //四日市市/津市 /いなべ市/木曽岬町/菰野町/朝日町/鈴鹿市 /亀山市/多気町/明和町/大台町/鳥羽市/志摩市/玉城町/大紀町/南伊勢町/伊賀市/尾鷲市/紀北市/熊野市/東員町/川越町/松阪市 /伊勢市 /度会町/名張市/御浜市/紀宝町

滋賀県

彦根市 /甲良町/多賀町/豊郷町/愛荘町/東近江市 /日野町/甲賀市/竜王町/大津市 /草津市 /栗東市/湖南市/守山市/野洲市/近江八幡市/高島市/長浜市 /米原市

静岡市内全域(駿河区、葵区、清水区、東区、中区、南区、北区、西区、天竜区、浜北区)/熱海市/沼津市/富士宮市/伊東市/三島市/富士市/島田市/焼津市/掛川市/磐田市/御殿場市/藤枝市/袋井市/裾野市/湖西市/下田市/御前崎市/牧之原市/伊豆市/伊豆の国市/菊川市