中国陶磁の象徴「青花」 青花(せいか)は、白磁にコバルト顔料で文様を描き、高温焼成した中国陶磁の代表的な技法です。青花は時代や窯ごとに表情が異なり、骨董市場でも人気があります。当店では、中国陶磁・青花磁器の鑑定と高価買取を行っております。お気軽にご相談ください。

青花の流れ

元時代の青花

景徳鎮の釉下彩は、鉄絵や釉裏紅から始まり、イスラム圏のコバルト顔料と需要を受けて急速に発展し、元青花が完成しました。初期の大皿には、イスラムの銅器に倣った濃密な文様が描かれ、「吹墨」などの技法も用いられました。中国的な文様を加えることで、異国趣味にも応えています。

元青花研究の基準となったのは、1351年銘の「青花雲龍文双耳瓶」(デヴィッド・コレクション蔵)で、ここから「至正様式」と呼ばれる洗練された中国的スタイルが確立しました。帯状に文様を区切る構成や、白地を活かした表現が特徴で、力強い筆致や彫文・型押しも見られます。

元代には明のような官窯はなくとも、輸出用磁器は「浮梁磁局」という機関が管理しており、景徳鎮での生産を統括していたと考えられています。

明・洪武年間の青花

明代初頭、洪武年間の初期に景徳鎮・珠山に官窯が設けられ、以後、明代を通じて宮廷用磁器が生産されました。この時期の主な焼造品は白磁で、南京の洪武宮址からは格式ある白磁の祭器が出土しています。

一方、当時の青花磁器は色が暗く、技術的にも未熟な印象を与えます。これは、元代に使われていたイスラム産のコバルトが輸入されなくなり、国産顔料を使ったためと考えられています。その影響もあってか、この時期は釉裏紅の作品が多く見られ、洪武期の釉下彩磁器の特徴となっています。

文様も比較的単調で、龍や鳳凰といった動物文様はほとんど見られず、花卉文や唐草文が中心です。筆致も、元代や後の永楽・宣徳年間と比べて控えめで落ち着いた表現が目立ちます。

明・永楽・宣德年間の官窯青花

永楽年間初期までは洪武様式の磁器が続きましたが、1405年に始まった鄭和の大航海により状況が一変します。永楽帝は北京に遷都し、貿易網を拡大。航海によってイスラム産コバルトが再び輸入され、青花磁器や宮廷用磁器の生産が活発化しました。この時期の作品は筆致が力強く、文様も豊かです。

宣徳年間には「大明宣徳年製」などの官窯銘が導入され、官窯体制が整備されます。景徳鎮では白磁「甜白」や改良された釉薬による「橘皮文」などが登場し、青花にも応用されました。

永楽と宣徳期の青花に大きな差はありませんが、宣徳期はより洗練され、小品には型押し模様を施す繊細な表現も見られます。

明・成化・弘治・正徳の官窯

宣徳の後、正統・景泰・天順年間にも官窯での焼造は行われていたとされますが、官窯銘のある作品は残っていません。ただし景徳鎮の珠山窯址からは、この時期の陶磁片が出土しており、焼成自体は続いていたと考えられます。中には永楽・宣徳期に似た作風のものもあり、無銘の同時代作と混在している可能性もあります。

成化年間になると官窯銘が復活し、永楽期に完成された「甜白(てんぱく)」の素地がさらに洗練され、青花磁器にも用いられました。わずかに黄みを帯びた素地に青みのある釉薬がかかり、非常に優美な表情を見せます。

この頃は輸入コバルトが途絶えたともいわれ、やや色は淡くなりますが、甜白との相性により繊細で調和のとれた美しさを示しています。永楽以来の白地を活かした文様もさらに洗練され、意匠面でも完成度の高い作品が生み出されました。

明・嘉靖官窯

嘉靖期の青花磁器では、再びイスラム産コバルトが使われるようになり、色彩が鮮やかに回復しました。器物も大型化し、品種や形も非常に多様化します。たとえば盒子(ごうす)でもさまざまな形が作られました。

正徳から嘉靖期にかけては、官窯の製品の一部を民間窯に委託して焼かせる「官搭民焼制(かんとうみんしょうせい)」が本格的に導入されます。これは、銀で労働免除が可能になったことで官窯の工人が減少し、労働力不足に対応するための制度でした。

この制度により官窯の技術が民窯に伝わり、逆に民窯の自由な発想や様式が官窯にも取り入れられました。嘉靖官窯の器形の多様さや、文様の自由で奔放な表現はこの影響によるものです。

文様には、唐子や「福」「壽」など吉祥を表す文字を図案化したものも登場し、多彩な題材が使われました。それでも良質な原料と高い技術による優品が生み出され、釉薬はきわめて艶やかで滑らかです。嘉靖期は明後期様式の始まりといえるでしょう。

明・隆慶・万暦の官窯

隆慶年間(1567–1572)はわずか6年と短く、官窯での焼造も少なかったようで、現存作品も非常に限られます。漆器の影響を感じさせる変形器や分割形の器形が見られ、文様も嘉靖官窯の流れを汲んでいますが、青花はやや黒みがかり、後の万暦磁器と似た特徴もあります。隆慶の官窯銘「大明隆慶年造」は「年製」ではなく「年造」と記されるのが特徴で、これも漆器との関係を示唆します。

万暦年間(1573–1620)の青花磁器は、嘉靖期の様式を引き継ぎつつ、濃密で緻密な文様が特徴です。元青花のように全体を描き詰める例もありますが、筆致はより自由で、繁雑ともいえる文様が多く見られます。明末、万暦帝の遺言により官窯は閉鎖され、万暦官窯の華やかさはその終末を象徴しています。

万暦期の官窯磁器は大きく二期に分かれます。前期は厚手で釉薬の艶も良く、嘉靖期の流れをくむ洗練された作風。一方後期は胎がやや薄くなり、青花の色もやや鈍く、線描が細くなる傾向があり、これは後の天啓・崇禎期の民窯様式の先駆けとされます。

器種も多彩で、大皿から小さな盃、盒子、筆管、筆架などの文房具に至るまで、幅広い作品が作られました。

清時代の官窯

清代に景徳鎮の官窯が再開されたのは康熙20年(1681年)で、万暦帝による停止から約60年後のことでした。宮廷は民窯の陶工を動員し、賃金や費用を保証したことで優秀な人材と原料を確保。さらに北京から監督官が派遣され、体制も整えられ、色釉や上絵では新しい技術の開発も進みました。

ただし、釉下彩では大きな進展は見られず、すでに元・明時代で完成されていたといえるでしょう。その中で、康熙期の青花は特に高く評価されます。民窯の技術を引き継ぎ、万暦後期の細密な線描をさらに洗練させたもので、濃淡を生かした水墨画風の表現が特徴です。釉薬は薄くかかり、文様がくっきりと際立ちます。

また、国産コバルト顔料も処理技術の向上で鮮やかな発色を実現。釉裏紅や、青花・釉裏紅・青磁釉を組み合わせた「釉下三彩」も試みられました。

続く雍正・乾隆期には新たな展開はなく、むしろ明初の名品の模倣が盛んになります。紫禁城収蔵品を手本に、国産顔料を用いながらもイスラム産コバルトのような鮮やかな発色が再現されました。

清代の青花磁器は、雍正期に最盛期を迎え、乾隆期を経て次第に衰退していきます。青花の発展もこの時期をもって一区切りを迎えたといえるでしょう。

民窯の青花

官窯銘がある作品と異なり、紀年銘のない民窯作品の年代判定には本来、考古学的発掘資料が必要ですが、現状では十分な資料がなく、正確な編年は困難です。

元〜明初期の民窯の動向もほとんど不明ですが、東南アジアで出土する簡素な草花文様の小品などがこの時期の民窯作と推測されています。これらには国産のコバルト顔料が使われていたと考えられ、顔料の開発と製作が徐々に進んでいたようです。

15世紀中〜後半になると、「雲堂手(うんどうで)」と呼ばれる民窯青花が登場します。壺形が多く、劇の場面転換を思わせるように文様の間に楼閣や雲を配した構成が特徴です。景泰~天順年間の作品とされ、元や明初期の様式を忠実に踏襲したものも見られます。筆致は緩やかで、民窯らしい自由さがあります。

民窯の作品は、官窯のように時代ごとの様式変化に左右されず、独自の流れで展開していたようです。

16世紀に入ると、日本で「芙蓉手(ふようで)」と呼ばれる大皿が現れます。中央の主文様と、花弁状に区画された周辺文様の構成が芙蓉の花に見立てられたもので、万暦年間に始まり、ヨーロッパ向けの輸出品としても人気でした。

清初の戦乱で景徳鎮の生産が停滞した際、オランダ東インド会社が日本の肥前に注文したのがこの芙蓉手の磁器でした。

初めてのお客様へ 骨董品や美術品の査定・買取を依頼するのは、人生の中でも大きな決断の一つです。

店舗名 美術三冬花 所在地 〒500-8347 買取・鑑定・査定のお問い合わせ TEL 0120-772-316 古物商許可番号 岐阜県公安委員会第531021300621号 営業時間 9:00~18:00 定休日 不定休(※当店は出張買取に対応しているため、担当者が不在の場合がございます。ご来店の際は、事前にお電話またはお問い合わせのうえお越しいただけますと確実です。) 個人情報の取り扱い 個人情報の取り扱いについてはこちら をご覧ください

三冬花は象牙を扱うのに必要な『特別国際種事業者』の認可を受けて、買取・販売をしております。安心してご利用ください。

登録番号 第06166号 登録の有効期限 2030年1月15日 氏名 谷﨑 未来 業務を行うための施設の名称及び所在地 美術三冬花/岐阜県岐阜市松原町20番地松原マンション1階 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特別特定器官等の種別 ぞう科の牙及びその加工品

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)」第33条の6第1項の規定に基づき登録を行っており、

象牙製品等を取り扱うことができます。

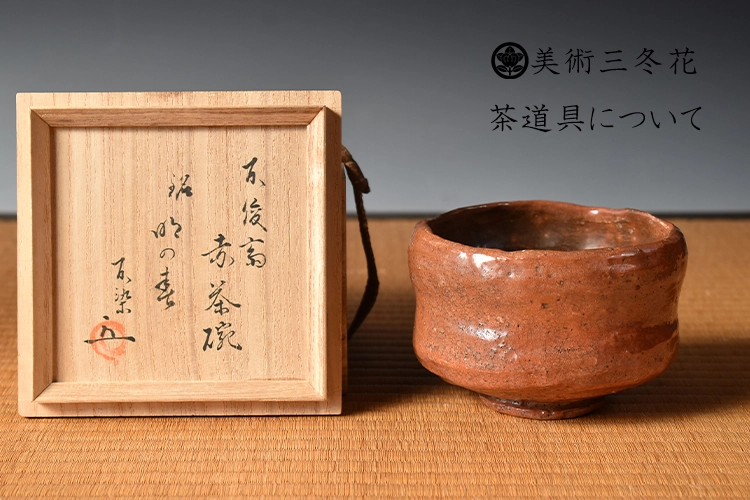

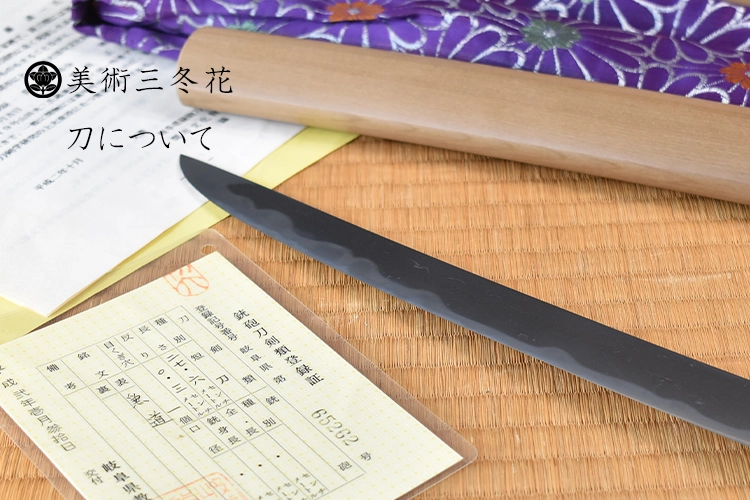

三冬花で買取できる美術品や骨董品

絵画

掛け軸

古美術品

【骨董品】査定買取の出張エリア

愛知県

名古屋市 /一宮市 /豊田市 /西尾市 /春日井市 /小牧市 /稲沢市 /津島市/常滑市/豊橋市 /豊川市 /清須市/岡崎市 /安城市 /江南市/岩倉市/豊明市/日進市/北名古屋市/長久手市/東郷町/大口町/扶桑町/弥富市/あま市/大治町/飛鳥村/半田市 /大府市/知多市/阿久比町/南知多市/美浜町/武豊町/碧南市/刈谷市 /知立市/高浜市/幸田町/新城市/田原市/設楽町/犬山市/尾張旭市/豊山町/愛西市/蟹江町/東海市 /東浦市/みよし市/蒲郡市/東栄町/瀬戸市

岐阜県

岐阜市/羽島市/各務原市 /山県市/瑞穂市/本巣市/岐南町/笠松町/北方町/大垣市 /海津市/養老町/垂井町/関ケ原町/神戸町/輪之内町/安八町/揖斐川町/大野町/池田町/関市/美濃市/美濃加茂市/可児市/郡上市/坂祝町/富加町/川辺町/七宗町/八百津町/白川町/御嵩町/多治見市/中津川市/瑞浪市/恵那市/土岐市/高山市/飛騨市/下呂市

三重県

桑名市 //四日市市/津市 /いなべ市/木曽岬町/菰野町/朝日町/鈴鹿市 /亀山市/多気町/明和町/大台町/鳥羽市/志摩市/玉城町/大紀町/南伊勢町/伊賀市/尾鷲市/紀北市/熊野市/東員町/川越町/松坂市 /伊勢市 /度会町/名張市/御浜市/紀宝町

滋賀県

彦根市 /甲良町/多賀町/豊郷町/愛荘町/東近江市 /日野町/甲賀市/竜王町/大津市 /草津市 /栗東市/湖南市/守山市/野洲市/近江八幡市/高島市/長浜市 /米原市

静岡市内全域(駿河区、葵区、清水区、東区、中区、南区、北区、西区、天竜区、浜北区)/熱海市/沼津市/富士宮市/伊東市/三島市/富士市/島田市/焼津市/掛川市/磐田市/御殿場市/藤枝市/袋井市/裾野市/湖西市/下田市/御前崎市/牧之原市/伊豆市/伊豆の国市/菊川市