中国陶磁の名品「青磁」 青磁(せいじ)は、中国陶磁の中でも特に優美な存在として知られ、現代においてもコレクターに重宝されています。控えめながらも気品あるたたずまいは、中国陶磁の中でも別格の存在です。

青磁の流れ

古越磁(こえつじ)

青磁は、後漢時代(ごかんじだい)(一世紀初め〜三世紀初め)に現在の浙江省(せっこうしょう)東北部で完成された技術に達しました。後漢滅亡後の三国時代(さんごくじだい)呉(ご)、西晋(せいしん)、東晋(とうしん)を経て五世紀初頭にかけて、南京(なんきん)や浙江省(せっこうしょう)一帯の江南地方(こうなんちほう)の墳墓からは特徴的な青磁が多数出土しています。これらは日本で「古越磁(こえつじ)」と呼ばれています。

古越磁の背景には、死者を手厚く葬る風習がありました。六朝時代(りくちょうじだい)の貴族たちは競って豪華な墓を築き、青磁製の明器を多く副葬しました。死後の生活に必要な品々が青磁で作られ、動物などをかたどったユニークな形状からは、当時の精神文化や農村の豊かな暮らしぶりが感じられます。

古越磁は、初期の青銅器に影響を受けた重厚な造形から、次第に丸みを帯びた軽やかな形へと変化し、釉薬もより滑らかで安定したものへと発展していきました。

越州秘色窯の青磁(えっしゅうひしょくよう)

晩唐時代になると、越州窯で焼かれた青磁は「秘色(ひしょく)」と呼ばれ、その美しさが高く評価されるようになります。陝西省(せんせいしょう)の法門寺(ほうもんじ)の地下から、唐の皇帝・懿宗(いそう)が仏舎利を納めるために奉納した宝物が発見され、その中の石碑には「瓷秘色(しひしょく)」という文字が刻まれていました。この発見により、唐代における秘色青磁の実態が初めて明らかになったのです。

「秘色」という言葉の意味には諸説ありますが、法門寺から出土した秘色青磁は、形が整い、淡く澄んだ釉薬(ゆうやく)がむらなく均一にかかっている上品な青磁でした。

唐が907年に滅亡すると、中国の華北では短命な五つの王朝が次々に興亡し、さらに南方でも十の小国が割拠する「五代十国(ごだいじっこく)」と呼ばれる分裂の時代に突入します。越州窯はこの時期、十国の一つ・呉越国(ごえつこく)のもとで発展し、銭氏(せんし)王家の保護を受けながら、質の高い青磁を生産しました。この窯は「秘色窯」と称されました。

「秘色」という呼称は、やがて日本にも伝わり、平安時代の物語文学『宇津保物語』や『源氏物語』にも登場します。これにより、秘色青磁の名声が当時すでに国境を越えて広く知られていたことがうかがえます。

耀州窯(ようしゅうよう)の青磁

耀州窯の遺跡は、中国陝西省(せんせいしょう)銅川市(どうせんし)黄堡鎮(こうほうちん)で発見されており、数ある古窯址の中でも、特に詳しく発掘調査が行われた窯の一つです。耀州窯の歴史は唐代までさかのぼり、当初は白磁(はくじ)や黒釉(こくゆう)、三彩(さんさい)などを中心に焼かれていました。

五代時代には、装飾のない淡い青緑色の青磁が主力となり、青磁を専門とする窯としての基礎が築かれました。北宋時代になると、彫刻や型押しによる生き生きとした文様が特徴となり、やや渋みを帯びたオリーブグリーンの釉薬に包まれた独特のスタイルが確立され、耀州窯は華北を代表する青磁窯として確固たる地位を築きました。

現在では「耀州窯」の名称が定着していますが、かつては単に「北方青磁」と呼ばれ、また日本では一時期「汝窯(じょよう)」と誤認されていたこともあります。実際、汝窯の実態を探るため、大谷光瑞(おおたに こうずい)の命を受けた原田玄(はらだ はるか)が1931年に河南省臨汝県(りんじょけん)で青磁窯址を発見した際、その製品が「北方青磁」に近かったため、「北方青磁=汝窯」との認識が広まりました。

日本では、南宋時代の優美な青磁に親しんできた鑑賞眼から、耀州窯の引き締まった造形の美しさは新鮮に映り、それが「汝窯」にふさわしいと見なされたことも、この誤認の背景にあったと考えられます。しかしその後、耀州窯の本当の遺跡が発見され、規模や製品の質、歴史の長さなどから見て、耀州窯こそが「北方青磁」の中心的な産地であることが明らかになりました。こうして、臨汝窯は耀州窯の系統に属する一つの青磁窯であると位置づけられるようになったのです。

汝窯と北宋官窯の青磁(じょよう/ほくそうかんよう)

汝窯の青磁は、古くから文献にも名高く、特に北宋時代の末期に宮廷で使用する器を焼いた名窯として知られています。南宋時代にはすでに希少な存在とされていました。

イギリスの陶磁研究者であり収集家でもあるパーシヴァル・デイヴィッド卿は、多くの古文書や記録、さらに清朝時代の故宮に伝わる品々、近代に入って故宮から流出したとされる作品を調査し、それらが北宋の宮廷用に作られた汝窯の青磁であると考えました。これらの汝窯青磁は、淡い青色の釉薬に包まれ、表面には「貫入(かんにゅう)」と呼ばれる細かなひび模様が広がっているのが特徴です。成形は非常に丁寧で、底も含めて全体に釉薬がかけられており、底裏には小さな支えの跡(目跡)が残っています。作例の数はごくわずかで、世界中でも100点に満たないとされています。このような青磁を焼いていた窯の跡が、1986年に中国河南省(かなんしょう)宝豊県(ほうほうけん)の清涼寺(せいりょうじ)付近で発見され、汝州(じょしゅう)で宋代に実際に生産されていたことが確認されました。

一方、北宋時代に「官窯」と呼ばれる皇室直営の窯が存在していたことも文献に記されています。しかし、この北宋官窯については、具体的な場所や製品の特徴などが不明で、今も研究者の間で意見が分かれています。2000年には、河南省汝州市の張公(ちょうこう)という場所で新たに窯址が発見されました。そこから出土した青磁は、清涼寺窯のものに似ている一方で、より白く精緻な素地と繊細な仕上がりを持っており、「放宮」や「北宋官窯」の実態を考えるうえで重要な手がかりになると注目されています。

龍泉窯の青磁(りゅうせんよう)

北宋時代に入ると、越州窯は、それまで支えていた呉越国(ごえつこく)の銭氏(せんし)王族の庇護を失いましたが、それでもしばらくの間は優れた青磁の生産を続けていました。しかし、北宋中期ごろから次第に勢いを失っていきます。その後に急速に台頭したのが、龍泉窯です。龍泉窯は、浙江省西南部の山間地にある龍泉市(りゅうせんし)を中心に、周辺の市や県にわたって400か所以上の窯址が確認されており、中国で最も規模の大きい青磁の産地として知られています。

龍泉窯は、北宋末期から南宋前期にかけて急速に発展し、独自の美しい様式を築き上げました。この時代の龍泉窯青磁は、厚く均一な釉薬層が透明感をもち、深みのある緑色が特徴です。蓮の花などを軽快に彫り出した文様が多く見られ、のびやかで力強い表現が印象的です。これらの作品は海外にも多く輸出され、日本各地の遺跡からも非常に多くの龍泉窯青磁が出土しており、その影響力の大きさがうかがえます。

南方の青磁(同安窯系青磁·珠光青磁)(どうあんようけいせいじ・じゅこうせいじ)

南宋時代になると、浙江省の南に位置する福建省でも青磁の生産が盛んになりました。

箆(へら)や櫛(くし)を使って、器の内外に簡潔な文様が素早く彫られており、日常使いの量産品として作られていました。なかでも福建省同安県(どうあんけん)の窯は早くから知られており、同安窯系(どうあんようけい)青磁と呼ばれることもありますが、同様の青磁を焼いた窯は福建省各地で多数発見されています。

この種の青磁は、室町時代の茶人・村田珠光(むらた じゅこう)が侘び茶の美意識にかなう器として取り上げたと伝えられており、現在では「珠光青磁(じゅこうせいじ)」と呼ばれています。もともとは南宋から元時代にかけて海外向けに大量に輸出された庶民的な雑器であり、日本の遺跡からも数多く出土しています。

また、福建省の泉州(せんしゅう)や広東省(かんとんしょう)の広州(こうしゅう)では、鉄絵(てつえ)で文様を描き、黄味がかった釉をかけた「青厳(せいがん)」と呼ばれるやきものも作られていました。こうした鉄絵の器は長く見過ごされてきましたが、実は陶磁の歴史の中で脈々と受け継がれており、のちに元代の青花(せいか)磁器が誕生する基盤となったと考えられています。

南宋官窯の青磁(なんそうかんよう)

1126年、宋は女真(じょしん)族の侵攻を受け、首都の開封(かいほう)を奪われました。その後、皇帝の弟が南へ逃れ、浙江省の杭州(こうしゅう)(当時の臨安)に新たな宋王朝を立て直しました。これ以降、1279年にモンゴル族の元(げん)に滅ぼされるまでが南宋時代です。文献によれば、北宋時代の官窯(かんよう)にならって、臨安では「修内司(しゅうないし)」に直属する窯が置かれ、青磁が焼かれていました。さらに後には、郊壇下(こうだんか)という場所にも新たな窯が築かれたとされています。

郊壇下官窯の窯跡は1930年、杭州市の中心部から南に約4kmの鳥畠山(ちょうはくざん)のふもとで発見されました。これまでに二つの窯と作業場が発掘されています。また、修内司官窯とされる窯跡も1996年に鳳凰山(ほうおうざん)北側の老虎洞(ろうこどう)で見つかり、龍窯(りゅうよう)や素焼き窯、作坊(さくぼう)とともに、大量の磁片や窯道具が出土しました。

これら南宋官窯から出土した青磁には、非常に特徴的な点があります。まず、胎土(たいど:器の素地)には鉄分が多く含まれており、黒っぽく見えます。そのため、釉薬(ゆうやく)が薄くなっている縁や露出した高台(こうだい)部分は黒く透けて見えます。このような特徴は「紫口鉄足(しこうてっそく)」と呼ばれます。

また、胎土の色が濃いため、釉薬は深みのある落ち着いた色合いとなり、独特の雰囲気を生み出しています。さらに、胎と釉薬の収縮率の違いによって「貫入(かんにゅう)」と呼ばれる細かなひび模様が器全体に現れることが多く、釉薬を何層にも重ねてかけることで、複雑で美しい模様が生まれます。とりわけ、太い黒い貫入が網の目のように広がり、その間に細かく白い貫入が浮かび上がるものは「二重貫入(にじゅうかんにゅう)」と呼ばれ、まるで人智を超えたような神秘的な美しさをたたえています。

米色青磁(べいしょくせいじ)

青磁と同じ種類の釉薬を使いながらも、酸化焰(さんかえん)で焼かれることで黄金色に発色したものは、日本では「米色青磁」と呼ばれています。これは、米の穂が熟したときの色にたとえた呼び名です。この色が偶然の焼成ミスによるものなのか、最初から狙って作られたのかについては、専門家の間でも意見が分かれています。

なかでも、美しい「二重貫入(にじゅうかんにゅう)」の模様が現れた米色青磁は、日本で高く評価されてきました。昭和初期に南宋官窯とされる郊壇下(こうだんか)官窯址から採集された陶片の中にも見つかっており、米色青磁は南宋官窯の一形式とみなされています。また、南宋官窯青磁に似た製品を焼いていた渓口窯(けいこうよう)など、龍泉窯(りゅうせんよう)系の一部の窯でも、米色青磁が作られていたことがわかっています。

なお、「米色」という言葉の意味については解釈が分かれており、中国では、哥窯(かよう)に見られる光沢のない白っぽい釉薬を「米色」と呼ぶこともあります。

砧青磁(きぬたせいじ)

日本人にとって「青磁」と聞いて真っ先に思い浮かべるのは、龍泉窯(りゅうせんよう)で作られた「砧青磁」ではないでしょうか。厚くたっぷりとかけられた青磁釉(せいじゆう)は、やわらかい光沢と玉のようななめらかな質感をもち、独特の魅力を放っています。その釉色は、しっとりと落ち着いた半透明の青緑色で、中国では「粉青(ふんせい)」と呼ばれています。胎土(たいど)は白っぽく、明るい光のもとではより一層明るく、華やかな印象を与えます。器の形もゆったりとバランスが取れており、のびやかでおおらかな美しさが感じられます。この砧青磁は、南宋官窯(なんそうかんよう)の青磁と並んで、歴代の青磁の中でも最高峰のひとつに位置づけられています。

「砧青磁」という名称は、千利休(せんのりきゅう)が所持していた青磁の花入れに由来すると伝えられています。現在、静嘉堂文庫美術館に所蔵されているその花入れ(鯱耳花生/しゃちみみはないけ)は、胴体に大きなひびがあり、鉄の鍵で補修されています。このひびの音が、衣を打つ「砧」の音に似ていることから、利休が「砧青磁」と名付けたといわれています。

飛青磁(とびせいじ)

鉄分を含む顔料で斑点文様を施した青磁は、日本で「飛青磁」と呼ばれています。鴻池家伝来の飛青磁花入(国宝・大阪市立東洋陶磁美術館蔵)や、黒田家伝来の花入(石橋美術館蔵)が特に有名で、茶人に珍重されました。いずれも元時代の龍泉窯で作られたと考えられています。

鉄斑文の技法は古越磁や東晋時代にさかのぼり、唐代の長沙窯(ちょうさよう)にもその系譜が見られますが、宋代には釉薬の美を重視する風潮の中で一時的に廃れました。

この技法は元代に龍泉窯で復興されましたが、天龍寺青磁や青花磁器とは異なる装飾様式を持ちます。飛青磁の鉄斑は一見不規則に見えても全体のバランスが計算されており、黒に褐色がにじむ斑点は青磁釉と調和しています。その絶妙な均衡は、宋磁が到達したひとつの美の極みといえるでしょう。

天龍寺青磁(てんりゅうじせいじ)

天龍寺青磁とは、元時代後期に龍泉窯で作られるようになった新たなタイプの青磁です。大皿や大壺、香炉などの大型作品が多く、厚手で重厚な作りが特徴です。釉薬は深い緑色で厚くかけられ、型押しや彫刻による装飾が豊富に施されています。

端正でシンプルな美を重視した砧青磁に対し、天龍寺青磁は、元代の景徳鎮青花磁器と同様に、文様装飾を重視する新たな美意識を示しています。

また、この青磁は国外にも広く輸出され、西アジアなどにも多く伝わりました。「天龍寺青磁」という呼び名は、室町時代に天龍寺船で渡来したこと、あるいは京都・天龍寺に伝わる青磁香炉に由来するといわれています。

明の龍泉窯青磁(りゅうせんようせいじ)

文献によれば、明代初期には龍泉窯で宮廷用の青磁が焼かれていたとされ、近年、大鷹(たいよう)の主要窯跡で行われた発掘でも、明代官窯に該当する資料が見つかっています。これらの青磁は、深い緑色の釉薬が厚くかかり、彫刻文様で装飾されています。器形や文様には景徳鎮窯の青花磁器との共通点も見られます。

龍泉窯の青磁は引き続き輸出品として重要であり、周辺諸国だけでなく西アジアにも運ばれました。しかし、明代中期以降は次第に衰退し、地元向けの雑器を中心に焼く窯へと変化していきます。

この時期の青磁は釉色も濁りがちで、「七官青磁(しちかんせいじ)」と呼ばれ、茶の湯の花入れや香合として珍重されたものの、作風としては保守的で後退的でした。明末になると、五彩磁器のような色彩豊かな磁器が流行し、多様な装飾が求められる時代となったことで、青磁は次第に人々の嗜好から遠ざかっていきました。

清の景徳鎮窯の青磁(けいとくちんよう)

清代には、明代に続き景徳鎮に官窯が設けられ、宮廷用の磁器が製作されました。皇帝の強力な後援のもと、技術開発が進み、精緻で革新的な磁器が次々と生まれる一方で、歴代の名品を模倣する試みも盛んに行われました。宋代の官窯青磁や明代前期の青花磁器など、過去の名陶磁の再現は、伝統文化への深い関心を示す清朝宮廷の文化のあらわれといえます。

清代磁器には「単色釉磁(たんしょくゆうじ)」と総称される一群があり、なかでも鮮やかな紅色の釉薬をもつ「郎窯(ろうよう)」は、官窯責任者・郎廷極(ろうていき)に由来する名称です。また「年窯(ねんよう)」は、年希堯(ねんきぎょう)の名にちなみ、宋代官窯青磁の完全再現を目指したもので、釉薬の色だけでなく胎土や貫入まで忠実に再現されています。こうした年窯の試みは、清代官窯が中国陶磁の伝統を継承・総括しようとした象徴的な事例といえるでしょう。

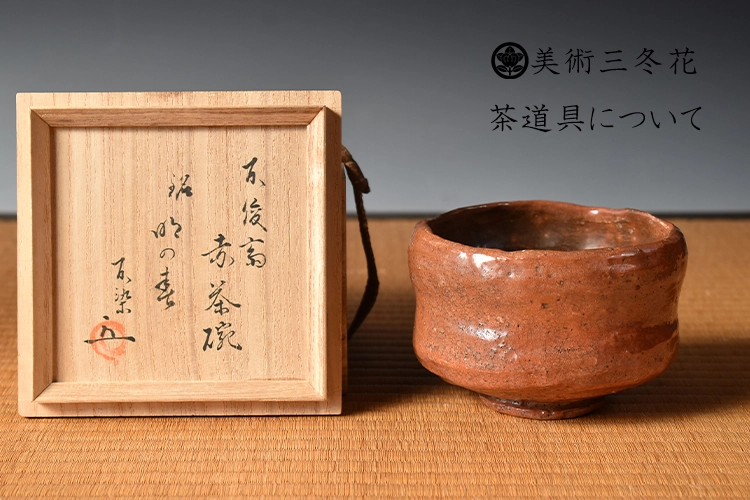

初めてのお客様へ 骨董品や美術品の査定・買取を依頼するのは、人生の中でも大きな決断の一つです。

店舗名 美術三冬花 所在地 〒500-8347 買取・鑑定・査定のお問い合わせ TEL 0120-772-316 古物商許可番号 岐阜県公安委員会第531021300621号 営業時間 9:00~18:00 定休日 不定休(※当店は出張買取に対応しているため、担当者が不在の場合がございます。ご来店の際は、事前にお電話またはお問い合わせのうえお越しいただけますと確実です。) 個人情報の取り扱い 個人情報の取り扱いについてはこちら をご覧ください

三冬花は象牙を扱うのに必要な『特別国際種事業者』の認可を受けて、買取・販売をしております。安心してご利用ください。

登録番号 第06166号 登録の有効期限 2030年1月15日 氏名 谷﨑 未来 業務を行うための施設の名称及び所在地 美術三冬花/岐阜県岐阜市松原町20番地松原マンション1階 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特別特定器官等の種別 ぞう科の牙及びその加工品

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)」第33条の6第1項の規定に基づき登録を行っており、

象牙製品等を取り扱うことができます。

三冬花で買取できる美術品や骨董品

絵画

掛け軸

古美術品

【骨董品】査定買取の出張エリア

愛知県

名古屋市 /一宮市 /豊田市 /西尾市 /春日井市 /小牧市 /稲沢市 /津島市/常滑市/豊橋市 /豊川市 /清須市/岡崎市 /安城市 /江南市/岩倉市/豊明市/日進市/北名古屋市/長久手市/東郷町/大口町/扶桑町/弥富市/あま市/大治町/飛鳥村/半田市 /大府市/知多市/阿久比町/南知多市/美浜町/武豊町/碧南市/刈谷市 /知立市/高浜市/幸田町/新城市/田原市/設楽町/犬山市/尾張旭市/豊山町/愛西市/蟹江町/東海市 /東浦市/みよし市/蒲郡市/東栄町/瀬戸市

岐阜県

岐阜市/羽島市/各務原市 /山県市/瑞穂市/本巣市/岐南町/笠松町/北方町/大垣市 /海津市/養老町/垂井町/関ケ原町/神戸町/輪之内町/安八町/揖斐川町/大野町/池田町/関市/美濃市/美濃加茂市/可児市/郡上市/坂祝町/富加町/川辺町/七宗町/八百津町/白川町/御嵩町/多治見市/中津川市/瑞浪市/恵那市/土岐市/高山市/飛騨市/下呂市

三重県

桑名市 //四日市市/津市 /いなべ市/木曽岬町/菰野町/朝日町/鈴鹿市 /亀山市/多気町/明和町/大台町/鳥羽市/志摩市/玉城町/大紀町/南伊勢町/伊賀市/尾鷲市/紀北市/熊野市/東員町/川越町/松坂市 /伊勢市 /度会町/名張市/御浜市/紀宝町

滋賀県

彦根市 /甲良町/多賀町/豊郷町/愛荘町/東近江市 /日野町/甲賀市/竜王町/大津市 /草津市 /栗東市/湖南市/守山市/野洲市/近江八幡市/高島市/長浜市 /米原市

静岡市内全域(駿河区、葵区、清水区、東区、中区、南区、北区、西区、天竜区、浜北区)/熱海市/沼津市/富士宮市/伊東市/三島市/富士市/島田市/焼津市/掛川市/磐田市/御殿場市/藤枝市/袋井市/裾野市/湖西市/下田市/御前崎市/牧之原市/伊豆市/伊豆の国市/菊川市