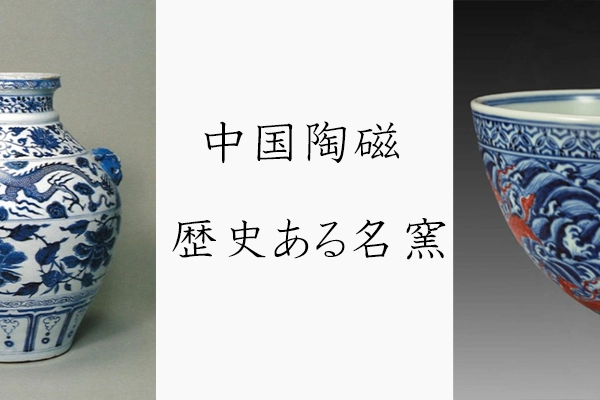

中国古陶磁の窯|歴史ある名窯とその魅力を徹底解説 中国の古陶磁は、唐三彩・宋磁・青花・五彩など多彩な技法と美意識に彩られ、世界中の美術愛好家から高い評価を受けています。本ページでは、景徳鎮窯・耀州窯・磁州窯・定窯・越窯など、中国各地の名窯の歴史や特徴をわかりやすくご紹介。各窯の代表的な作品や時代背景、技術的な特長までを詳しく解説しています。中国陶磁器に関心のある方や、骨董品の査定・買取をお考えの方にも役立つ情報が満載です。

越窯【えつよう】

浙江省北部に広がる越窯は、後漢時代(25〜220年)に本格的な青瓷(せいじ)の生産を開始して以来、宋時代まで長期にわたり中国陶磁の中心的存在でした。この地域はかつて越国の領域であり、隋唐時代には「越州」に属していたことから「越州窯」とも呼ばれます。

三国時代の呉ではすでに質の高い青瓷が焼かれており、六朝時代の製品は日本で「古越磁」として知られています。唐代には茶の流行とともに茶器としての需要が高まり、『茶経』(ちゃきょう)では越窯の茶碗が最上位とされました。詩人・陸龜蒙(りくきもう)の『秘色越器詩』では、越窯の青瓷が「千峰翠色」(せんぽうすいしょく)と称賛されています。

中心地である慈溪市・上林湖周辺では、「秘色」と呼ばれる最高級の青瓷が宮廷用として製造されており、1987年に陝西省法門寺からその実物が発見され、その美しい釉色が注目を集めました。

晩唐以降は日用品の量産が進み、越窯青瓷は中国国内だけでなく朝鮮半島、日本、東南アジア、さらにはエジプトなど世界各地へ輸出されました。五代時代には呉越国の支援により技術が進化し、新たな「秘色」が生まれました。

北宋時代には、劃花(かっか)や透彫りなど多彩な装飾技法が加わり、青瓷の表現はさらに豊かに。越窯は他の名窯や朝鮮、日本の陶磁にも影響を与え、東アジア陶磁の発展を牽引しました。

現在、越窯の窯跡は慈溪市の上林湖周辺に200カ所以上確認されており、上虞市や寧波市にも広く分布しています。近年の発掘調査では、南宋初期まで生産が続いていたことや、宮廷用の官窯的な器物が製造されていた事実が明らかになり、越窯研究における重要な成果となりました。

龍泉窯【りゅうせんよう】

龍泉窯青磁は、日本人に特に愛された中国陶磁のひとつであり、最も多く輸出された青磁としても知られています。浙江省西南部に位置する龍泉地区では、唐代にはすでに越州窯や甌窯(おうよう)の系統を引く青磁が生産されていましたが、龍泉窯ならではの様式が確立されたのは北宋時代以降です。初期は灰色がかった淡い釉色が特徴で、日常器や明器が焼かれました。

北宋末には緑青色の釉色が増え、輸出も本格化します。技術と意匠が飛躍的に発展するのは南宋中期で、南宋官窯の影響を受けた粉青釉(淡青色の厚釉)が導入され、新しい器形も登場しました。日本では、こうした様式の青磁を「砧青磁」と呼び、特に珍重してきました。代表的な器形には「声」「千声」などの双耳花生や筍形瓶、香炉などがあり、いずれも南宋官窯の影響を受けたものです。

龍泉の一部では黒胎を使った官窯風の青磁も作られており、宮廷用としての生産も推測されています。砧青磁の生産は元初まで続き、元代に入るとモンゴル人や西域の趣向に合わせた大型器が主流に。貼花文などの装飾が多く用いられ、釉色はやや青緑がかったものに変化しました。日本ではこの時期の製品を「天龍寺青磁」と呼びます。

明初には宮廷からの命により、景徳鎮窯の青花磁と同型・同文様の高品質な青磁が龍泉窯で焼かれ、国内外に流通。2006年には、龍泉大窯の楓洞岩窯址から宮廷用青磁の窯跡が発掘され、鄭和の艦隊がそれを海外へ運んだ可能性も示されています。一方、沖縄・首里城跡で出土した龍泉青磁には、明の御用品とは異なる品も含まれています。

その後、青磁の中心は景徳鎮の青花や五彩磁器へと移り、龍泉窯は衰退へ。明末の青磁はやや粗雑になりましたが、日本では「七官青磁」として茶人に好まれ、香合や花入などが輸入されました。この呼称は、明の高官が日本へ持ち込んだことに由来するとされます。

清代には黄色がかった釉色の粗質な青磁が主となり、輸出も途絶え、やがて龍泉窯青磁の長い歴史は幕を閉じました。

耀州窯【ようしゅうよう】

陝西省銅川市黄堡鎮(せんせいしょうどうせんしこうほちん)にある耀州窯は、初唐から明代中期まで約800年以上にわたって操業が続いた長寿の窯です。都・長安に近く、燃料や陶土、水運にも恵まれた地の利を活かして発展しました。

初期の耀州窯では黒釉や白磁、三彩、茶葉末釉といった多様な製品が焼かれ、特に建築用の唐三彩で知られています。盛唐以降には青磁が登場し、晩唐には越窯の影響を受けた作品が増加。越窯の「秘色磁」に似た釉色や器形も見られ、技術の伝播がうかがえます。

五代になると青磁の技術が大きく進展し、釉色が明るくなり、天青色の青磁が登場。白化粧を施した黒胎や白胎の器も作られ、汝窯を思わせる美しい青磁が現れました。特に「宝相華唐草文水注」などはその代表例です。器底に「官」の刻印があることからも、越窯・定窯に並ぶ重要な官用窯だった可能性があります。

「耀州窯」という名称は北宋時代に黄堡鎮が耀州の管轄となってからのものですが、ここでは便宜上、唐や五代の窯も耀州窯と呼びます(考古学的には「黄堡窯」と区別されることもあります)。

北宋時代には釉色がオリーブグリーンに変化し、文様表現も「片切彫り」という技法が導入されました。これは文様の輪郭を深く彫ることで釉薬の濃淡が際立ち、文様を美しく浮き立たせるものです。この特徴的なスタイルは北宋期の華北各地に広まり、耀州窯系の一大潮流を形成しました。

11世紀以降は陶範(型)による印花文様が普及し、精緻な装飾と量産が可能となります。金代にも青磁の生産は盛んで、淡く美しい月白釉の器も生まれましたが、元代には次第に衰退し、磁州窯風の民窯的な作風へと移行していきました。

定窯【ていよう】

宋代を代表する白磁の名窯・定窯は、河北省曲陽市の潤磁村(かんじそん)およびその周辺に窯址が残されています。農家が点在するだけの静かな村で、周囲には広々とした野原が広がっています。そこに、白磁の破片が山のように積み上がった土堆が十数か所も残されていました。中には、灰褐色の窯道具や牙白色の白磁片が混在しており、まさに宋代に白磁が焼かれていた証が残されています。

この定窯を初めて調査したのは陶磁研究者・小山冨士夫で、1941年4月10日、軍隊の護衛のもと、早朝からおよそ1,200片の白磁片を採集しました。その多くは現在、根津美術館に収蔵されています。彼が集めたのは文様の入った優品が中心でした。

定窯の白磁は、薄手ながら硬く焼き締まり、まるでガラスのような質感が特徴です。関口広次の調査によれば、器種は皿や鉢が多く、胎土の95%は極めて良質で、釉色は牙白色(象牙色)でした。また、「覆焼き」(ふせやき)と呼ばれる技法で焼成されており、器を逆さにして十数枚を積み重ね、匣(さや)の中で焼くため、口縁には釉がかかりません。仕上げには金や銀、真鍮などの金属で覆輪を施し、口当たりの良さを補っていました。

定州市にある静志寺塔の地宮からは約170点の白磁が出土しており、その大半が定窯製です。唐代に法門寺地宮から出土した越窯の秘色青磁と好対照をなしています。定窯白磁は仏具としての需要も高く、香炉や浄瓶などが多く作られ、中には高さ50cmを超える大型の浄瓶も確認されています。

定窯の名声は華北一帯に広がり、山西・河南・内モンゴルなど各地で模倣品が焼かれました。磁州窯で発展した白釉陶器も、もとは定窯白磁を起点としているのです。

磁州窯【じしゅうよう】

磁州窯は、河北省南部、太行山脈東麓の邯鄲市磁県(かんたんしじけん)と峰峰地区を中心に発展した、主に民間の日用陶器を焼いた代表的な窯業地です。南北朝時代には青磁を焼いていましたが、五代末期から北宋初期の10世紀以降、現在に至るまで白地陶器の生産を続けています。

磁州窯は大きく二つのエリアに分かれます。ひとつは観台鎮を中心とした「観台窯跡群」で、漳河(しょうが)やその支流沿いに観台窯、冶子窯、観兵台窯など10か所以上の窯址が分布し、北宋から金代に最盛期を迎え、明・清代にも一部で継続されました。もう一方は彭城鎮(ほうじょうちん)を中心とする「彭城窯跡群」で、滏陽河の上流に彭城窯、臨水村窯、富田村窯などがあり、金から元代にかけて盛んになり、こちらも現代まで生産が続いています。

観台窯や彭城窯では発掘調査が行われ、窯は「饅頭窯」(まんとうよう)と呼ばれる半球状の構造で、馬蹄形の平面に2本の煙突を備えていたことが判明しました。窯は耐火煉瓦や粘土で作られ、焚口、燃焼室、焼成室、煙突、保護壁の5つの部分で構成されます。初期には薪が燃料でしたが、のちに石炭が用いられ、燃焼室には匣鉢や窯道具を支柱代わりに再利用して火格子(ロストル)を設け、その上で石炭を焚きました。燃焼室はわずかに傾斜し、炎が窯壁に沿って広がり、左右の排煙孔から煙突へと排出される、半倒炎式の構造です。この構造は華北地方の磁州窯系窯場に共通しています。

磁州窯を除けば、白地陶器を長期間かつ大規模に生産し続けた窯場は他に例がなく、陝西省の耀州窯でも白地陶器は初期と元代の一部に限られています。河南省内の窯場では五代・北宋・金代に活動が盛んでしたが、青磁・白磁・黒釉などとともに白地陶器も作られた程度で、主力にはなりませんでした。山西省の窯場も小規模が多い中、長治窯の白地紅緑彩や渾源窯の白地象嵌など、個性的な作品が見られます。

また、河北省の定窯、山西省の霍州窯、河南省の安陽窯でも白地陶器はわずかに見られ、懐仁窯や大同窯では主に黒釉器が作られていました。このように白地陶器の生産には地域ごとの違いがあるものの、施釉法、器種、形状、文様表現などには共通する特徴が随所に見られ、磁州窯系全体としての一貫した美的傾向が感じられます。

磁州窯系陶器には「内府」や「官」などの銘がある官用とみられる品もありますが、基本は民間の日用品です。地元での使用が中心で、銘酒の瓶や薬壺など地域性のある用途も見られます。元代以降は一部が貿易にも使われたようですが、器自体の流通か中身の流通かは今後の研究課題です。

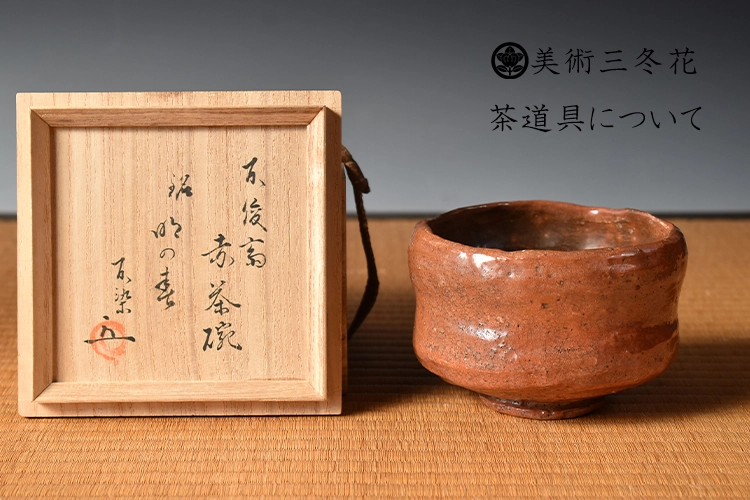

建窯【けんよう】

宋代の喫茶法が日本に伝わると同時に、喫茶用の茶碗も中国からもたらされました。中でも重宝されたのが、福建省の建窯で焼かれた建盞(けんさん)(曜変・油滴・建盞)などの唐物天目や青磁碗です。鎌倉時代以降の文献や現存する作品からも、建盞が特に尊ばれていたことがわかります。

建窯は福建省建陽県水吉鎮の庵尾山を中心とする一帯にあり、蘆花坪(ろかへい)や大路後門などに複数の窯址が広がっています。1977年の蘆花坪での試掘や1989年からの庵尾山の調査により、建窯の創始は晩唐〜五代とされ、当初は青磁も焼かれていたことが確認されました。宋代には主に黒釉の茶碗が焼かれ、とくに蘆花坪は質の高い建盞の産地として知られ、日本に伝来した曜変や油滴に類似した陶片も見つかっています。

ただし、陶片の量が非常に多く、1930年代以降の乱掘の影響もあり、現在では本格的な発掘は難しいとされています。幸い、大路後門の一号窯が再現されたことで、当時の龍窯の構造や規模が明らかになりました。建窯の黒釉盞がいつ生産終了したかは明確ではありませんが、庵尾山では元代の青白磁を焼いた窯が確認されており、これを終焉期と見る説もあります。

福建省では建窯と同時期に武夷山窯(ぶいさんよう)や白馬前窯でも黒釉盞が模倣され、明代まで黒釉の喫茶碗は各地で焼かれており、建窯の伝統は他の窯で受け継がれました。

日本では鎌倉時代に喫茶文化が広まり建盞への関心が高まりましたが、すでに輸入は途絶えており、代わりに他の黒釉天目が使われるようになります。やがて建盞は「古作」として格付けされ、16世紀初頭の『君台観左右帳記』では、曜変を「無上」、油滴を「第二の重宝」、建盞もそれに劣らぬ名品と評価されています。

景徳鎮窯【けいとくちんよう】

景徳鎮は江西省東北部に位置し、水運に恵まれた昌江の中流にありました。良質なカオリン(高嶺土)や磁器用の陶石、豊富な松材など、磁器生産に理想的な環境が整っていたことから、唐末・五代期より窯業が始まり、宋代には白磁や青白磁(影青)の一大産地として発展します。

北宋初期、景徳元年(1004年)に「景徳鎮」の名を授かり、窯業村から都市へと成長。以後、景徳鎮の磁器は国内外に広く影響を与え、「世界の磁都」と称されるようになります。

【宋〜元時代:白磁・青白磁の時代】

【元末〜明前期:白磁青花の時代】

【明後期〜清初:色絵磁器の時代】

【清・雍正期以降:粉彩の時代】

20世紀前半の衰退期を経て、現代の景徳鎮は再び都市として成長中。かつての栄光は完全には戻っていませんが、千年の歴史と巨大な国内需要を背景に、新たな陶磁の未来が期待されています。

漳州窯【しょうしゅうよう】

漳州(Zhangzhou)は、中国福建省に位置し、烏龍茶の産地として知られています。福建省の関南地域に属し、厦門(あもい)の南、九龍江の右岸にあります。「漳州窯」という名称は、窯跡の分布が明代の行政区「漳州府」と重なることに由来します。

漳州窯の主な操業時期は明末の1580年代から1615年頃で、輸出を目的とした生産が行われました。日本には「呉須手」「呉須赤絵」「交趾季合」として伝わり、堺、大坂、平戸、長崎の遺跡から出土しています。景徳鎮磁器を模した日本向けの文様や形を持ち、厚手で貫入が多く、乳濁釉に絵付けされ、高台には粗い砂が残るのが特徴です。

窯跡は近畿地方に匹敵する広い範囲に分布し、特に平和県に集中。連房式登窯(ドーム型天井と四角い焼成室)で、器種は皿・鉢・碗・香合など多岐にわたり、青花、五彩、白磁、藍釉、素三彩が主に焼かれました。茶の湯に用いられ、美濃焼の源流とされることでも重要です。

輸出は九龍江河口の月港から行われ、平和県西部の製品は広東省汕頭(すわとう)港を経由して東南アジアやヨーロッパに輸出され、「スワトウ・ウェア(Swatow ware)」と呼ばれました。

1592年の『世界地図屏風』や1604年の朱印船貿易、1615年の『駿府記』などの記録からも、砂糖や漳州窯陶器の輸出が確認されます。これらは明代の海禁緩和や冊封体制の弱体化と関連しています。

1994年には、福建省博物館と平和県博物館が南勝・五寨(ごさい)・田坑窯趾(でんこうようし)を発掘し、素三彩香合(交趾香合)の生産地であったことが明らかになりました。

初めてのお客様へ 骨董品や美術品の査定・買取を依頼するのは、人生の中でも大きな決断の一つです。

店舗名 美術三冬花 所在地 〒500-8347 買取・鑑定・査定のお問い合わせ TEL 0120-772-316 古物商許可番号 岐阜県公安委員会第531021300621号 営業時間 9:00~18:00 定休日 不定休(※当店は出張買取に対応しているため、担当者が不在の場合がございます。ご来店の際は、事前にお電話またはお問い合わせのうえお越しいただけますと確実です。) 個人情報の取り扱い 個人情報の取り扱いについてはこちら をご覧ください

三冬花は象牙を扱うのに必要な『特別国際種事業者』の認可を受けて、買取・販売をしております。安心してご利用ください。

登録番号 第06166号 登録の有効期限 2030年1月15日 氏名 谷﨑 未来 業務を行うための施設の名称及び所在地 美術三冬花/岐阜県岐阜市松原町20番地松原マンション1階 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特別特定器官等の種別 ぞう科の牙及びその加工品

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)」第33条の6第1項の規定に基づき登録を行っており、

象牙製品等を取り扱うことができます。

三冬花で買取できる美術品や骨董品

絵画

掛け軸

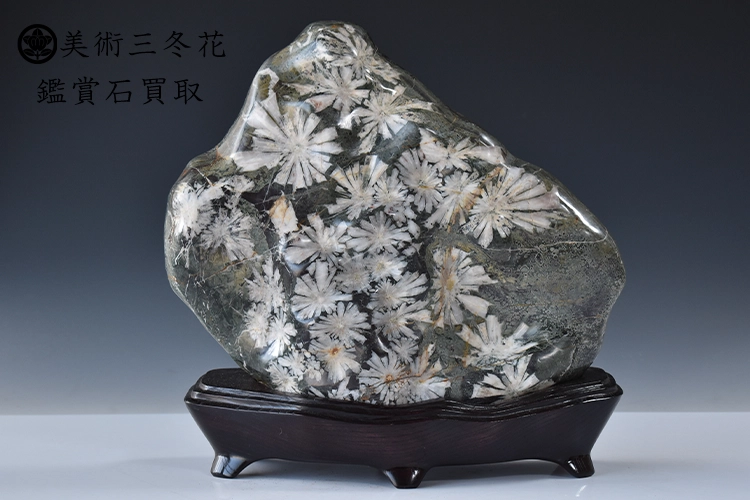

古美術品

【骨董品】査定買取の出張エリア

愛知県

名古屋市 /一宮市 /豊田市 /西尾市 /春日井市 /小牧市 /稲沢市 /津島市/常滑市/豊橋市 /豊川市 /清須市/岡崎市 /安城市 /江南市/岩倉市/豊明市/日進市/北名古屋市/長久手市/東郷町/大口町/扶桑町/弥富市/あま市/大治町/飛鳥村/半田市 /大府市/知多市/阿久比町/南知多市/美浜町/武豊町/碧南市/刈谷市 /知立市/高浜市/幸田町/新城市/田原市/設楽町/犬山市/尾張旭市/豊山町/愛西市/蟹江町/東海市 /東浦市/みよし市/蒲郡市/東栄町/瀬戸市

岐阜県

岐阜市 /羽島市/各務原市 /山県市/瑞穂市/本巣市/岐南町/笠松町/北方町/大垣市 /海津市/養老町/垂井町/関ケ原町/神戸町/輪之内町/安八町/揖斐川町/大野町/池田町/関市/美濃市/美濃加茂市/可児市/郡上市/坂祝町/富加町/川辺町/七宗町/八百津町/白川町/御嵩町/多治見市/中津川市/瑞浪市/恵那市/土岐市/高山市/飛騨市/下呂市

三重県

桑名市 //四日市市/津市 /いなべ市/木曽岬町/菰野町/朝日町/鈴鹿市 /亀山市/多気町/明和町/大台町/鳥羽市/志摩市/玉城町/大紀町/南伊勢町/伊賀市/尾鷲市/紀北市/熊野市/東員町/川越町/松阪市 /伊勢市 /度会町/名張市/御浜市/紀宝町

滋賀県

彦根市 /甲良町/多賀町/豊郷町/愛荘町/東近江市 /日野町/甲賀市/竜王町/大津市 /草津市 /栗東市/湖南市/守山市/野洲市/近江八幡市/高島市/長浜市 /米原市

静岡市内全域(駿河区、葵区、清水区、東区、中区、南区、北区、西区、天竜区、浜北区)/熱海市/沼津市/富士宮市/伊東市/三島市/富士市/島田市/焼津市/掛川市/磐田市/御殿場市/藤枝市/袋井市/裾野市/湖西市/下田市/御前崎市/牧之原市/伊豆市/伊豆の国市/菊川市