茶道に使われる茶碗は、その歴史や文化的価値によって高い価値を持つことがあります。三冬花では、古い茶碗から現代作家の作品に至るまで、お客様の茶碗を公正に適正価格で買取ります。豊富な経験と専門知識を活かし、茶碗の真の価値を見極め、適正価格を提示しています。茶碗や茶道具の買取を検討される際は、三冬花がお客様の大切な品を次世代に繋ぐお手伝いをします。

-

どのような茶碗が買取の対象になりますか?

-

伝統的な古い茶碗から、現代の著名な作家による現代デザインの茶碗まで、さまざまな種類の茶碗が買取対象となります。作品の状態、作者、歴史的背景、希少性などが評価の基準となります。

-

茶碗の買取価格はどのように決定されますか?

-

茶碗の買取価格は、その歴史的価値、美術的価値、保存状態、市場での需要、希少性など、複数の要素を総合的に評価して決定されます。また、作家名や作品の特定の特徴も価格に影響します。

-

茶碗の買取を依頼する際、どのような準備が必要ですか?

-

茶碗の買取を依頼する際は、茶碗を綺麗にして、可能であれば作者情報、購入時の証明書や箱などの付属品を一緒に準備してください。これらの情報が茶碗の評価に役立ちます。

-

茶碗の査定はどのように行われますか?

-

茶碗の査定は、まず買取専門の査定士が作品の状態を確認し、歴史的背景や作家についての情報を収集します。その上で、市場での需要や希少性を考慮して、適正な買取価格が提示されます。

-

茶碗の買取後、作品はどのように扱われますか?

-

買取された茶碗は、次の愛好家に渡るための準備が行われます。これには、必要に応じたクリーニングや修復が含まれ、その後、展示会やオークション、専門の販売ルートを通じて新たな所有者に届けられます。

-

茶碗の買取に際して、査定額に納得がいかない場合はどうすればいいですか?

-

査定額に納得がいかない場合は、他の買取業者で再査定を依頼することが可能です。価格は査定士の専門知識や市場の動向によって異なるため、複数の業者で査定を受け、比較検討することをお勧めします。

楽吉左衛門は、江戸時代中期に活躍した陶芸家であり、日本茶の器として非常に高い評価を受けています。楽焼の中でも最高峰とされ、現在でも多くの茶道家やコレクターから愛され続けています。歴代の楽吉左衛門の特徴を下記に記載いたします。

初代 長次郎

長次郎は、主に利休の指導の下、黒楽と赤楽の茶碗を作りました。形は半筒か筒が多く、胴は心持ち締まっているものが多いです。黒楽はぬらりとした釉肌で、赤楽は渋く落ち着いた雰囲気が特徴です。

二代 常慶

常慶は、作品が厚作りで高台の切り回しが見事であり、特に黒楽の道安黒が有名です。道安黒は底に青味がかっています。

三代 道入

道入(一般にのんこうと呼ばれる)は、楽家代々中随一の名工の誉れが高く、製作範囲も非常に広い。この人に有名なのんこう七種の茶碗があります。すなわち、獅子、升、千鳥、稲妻、鳳林、鶴、若山です。他に加賀七種といって、善福寺、此花、青山、霞、今枝、香久山、桔梗の七碗が数えられます。

特色は幕釉が厚く、形は自由無碍でありながら薄造りです。黒釉の色は光沢を帯び、玉虫色を発色するため、玉虫釉とも言われます。土見は少なく、五徳目は普通に五つあり、挟み跡は左にあるものが多いです。

赤楽は黒よりもやや厚作で、釉は小砂交じりで光沢が少ないです。時に三島写や茶碗以外に交趾風や青楽も作っています。

四代 一入

一入は、器用な作りで口造りがおとなしい黒楽が特徴で、一入黒と特称されています。また、朱釉の赤楽も愛好されています。

五代 宗入

宗入は、交趾や織部風の茶碗も作っており、黒楽は長次郎狙いでありながら、枯淡味はそれほど強くなく、カセ釉と呼ばれる灰がかった黒が特徴です。赤楽は、黒よりも見劣りするものの、指筋や脇取りなどは凡手ではない技巧を持っています。

これらの代々の楽茶碗は、それぞれの特色や技法を生かして美しい作品が作られ、茶道界で愛好されています。

楽茶碗の代々の陶工たちは、それぞれが独自の技法と特色を持っています。

六代 左入

左入は、長次郎や光悦の写し物に長けていました。作振りは全体におとなしいもので、左入赤や左入薬と呼ばれる鮮明な赤色の赤楽が特徴です。

七代 長入

長入は、茶碗では特色が少ないものの、細工物が上手でした。特に「松」の茶碗や玉の絵の茶碗が有名です。赤楽は白みがかった淡柿色で、水釉がかけられています。

八代 得入

得入は、黒楽で金で玉を彫った徳王と呼ばれる作品が特徴で、縁起をかついで喜ばれるものでした。作品は赤楽の方が多く、高台脇に一ヵ所凹みがつけられていました。

九代 了入

了入は、作品を使用印から三期に分けており、それぞれ焼け前、寛政判、中印と呼ばれています。紀州家の御庭焼には息子の旦入とともに赴きました。了入は、器用で光沢の美しい作品を作り出すことで知られていました。

十代 旦入

旦入は、多くの茶碗を作成し、黒釉や赤楽の作品を残しています。黒釉は厚くはかけていないものの光沢を帯びており、赤楽は柿色で濃淡を現わし、一種の景色を持たせています。

これらの代々の楽茶碗は、それぞれの特色や技法を生かして美しい作品が作られ、茶道界で愛好されています。

黒茶碗二百五十個を作り、吸江斎判を用いていました。剃髪後は拙叟判を使用していました。

十一代 慶入

慶入は楽家近世の名工と言われ、筆による蜘蛛の巣判や董其昌判、白楽印を用いていました。西本願寺の御庭焼露山焼に従事し、「雲亭」の印を光尊上人からもらっています。明治十七年(一八八四)に常慶の二百五十回忌を営んで「天下一」の印を使用しました。

彼の作品は才気煥発しており、茶碗以外の写し物も多いです。黒茶碗は豪快な感じで、箆目も撥刺としています。黒釉は光沢があり、赤楽は爽やかな色で、黒に比べて穏やかです。

十二代 弘入

弘入は前期と後期に分かれ、前期は茶道衰微時代で作品が少なく、後期は徳川頼倫筆の隠居判を用いていました。作品は覇気に富んで波瀾曲折の妙を見せていましたが、年とともに円熟になりました。明治二十三年(一八九〇)に長次郎の三百回忌に赤茶碗三百を作っており、これには碌々斎判を使用しています。二重幕釉は彼の創意と言っても良く、独特の自然の蛇蝎釉を出していました。黒楽は少し黄褐色を帯びた感じで、赤の釉は幾分くすんで見えます。

十三代 惺入

惺入は談論風発な快男子で、作品数が非常に多いです。例年の干支やお題の茶碗も彼から始まりました。茶碗は才気縦横に溢れており、黒赤ともに光沢に富み、薄造りで箆目もよく利いていますが、晩年は次第に鋭気を納めていきました。

吉左衛門は現存しています。

これらの陶工たちの作品は、それぞれ独自の特色や技法を持ち、茶道界で高く評価されています。

尼焼

尼焼は、楽家の始祖宗慶の没後、未亡人たちが髪を下ろし、夫の手法に倣って作った茶碗のことを指します。それぞれの未亡人が焼いた作品には、妙入焼、妙修焼、妙義焼、妙詠焼などの名称が付けられています。伝世品は非常に少なく、鑑別も難しいとされています。

楽の傍系には宗味焼があり、京都油小路中立売の楽家代々の製品を本窯とし、その他を傍系と見る向きが多いです。道楽焼や玉水燒などがありますが、詳細については文中に記載されています。

大樋焼

加賀には大樋焼という、釜師の寒雉と並び称される焼き物があります。寛文6年(1666年)に加賀藩主の5代目前田綱紀が、京都から裏千家の千仙叟を茶道として招聘し、その時に千仙叟は楽一人の弟子の土師長二を伴いました。長二は金沢市外、大樋に土地を賜って開窯し、地名をとって姓も大樋と改め、代々前田家の御用を務めて茶碗をはじめ多くの茶器類を焼いて現代に至っています。

大樋焼は初代長左衛門が楽焼を基礎として、飴釉と称される光沢ある黄赤褐色の釉を工夫しました。その後も代々の大樋焼が前田家の御用を務め、様々な印銘の茶碗が作られています。現在も続く伝統的な焼き物である大樋焼は、その歴史と技法が受け継がれていることがわかります。

八代 宗春通称長左衛門。道忠の従弟にあたり、この人から陶法を受け、しだいに家運を取り戻し、裏千家の円能斎から以玄斎の号を貰っている。昭和二年(1927) 八十歳没。

楽焼諸窯は、日本の陶磁器の歴史の中で重要な役割を果たしています。ここでは九代昭和二年長左衛門を襲名し、現在に至るまでの歴史を見てみましょう。

初代大樋の弟子の浅野焼、安政頃には大樋の脇窯で加藤長寿、加賀楽といわれる山本与興の茶碗などが作られていました。また、尾張名古屋の豊楽焼、隅田川焼、京都今宮の紫野焼、吉田神楽岡の神楽文山、大阪の吉向焼などがあります。

光悦茶碗

光悦は分家本阿弥光二の子として京都に生まれ、家業である刀剣の鑑定と研磨に従事していました。元和三年(1617) には徳川家康から洛北鷹ヶ峰に地を賜り、太虚庵を結んで芸術村を作りました。

光悦は楽焼の赤楽が多く、黒楽これに次ぎ、わずかに白楽が残っています。全てが手造りであり、心のままの製作が多いため、特色を一言で言い表すことは難しいですが、気宇の雄大さが際立っています。高台は大きくて低く、箆使いは丹念です。売品でないため、割れや欠けにも無頓着で、むしろそれが作品の魅力を生かしているとも言えます。

光悦の作品には在判や署名がほとんど見当たらず、作品そのものから判別するしかありません。

光悦の作品には、さまざまな種類があります。光悦五種には、不二山(黒)、雪峰、障子、雪片、毘沙門堂(赤)が含まれます。光悦七種には、これらの作品に加えて、鉄壁と七里(黒)が含まれます。また、光悦十作または光悦十種には、これらの作品に加えて、食違、ヘケメ有明、黒光悦、加賀光悦があります。

他にも紙屋光悦、雨雲、時雨の三碗があり、さらに白狐、弥生、乙御前、鷹ヶ峰、緋縅、鵜舟、寸戸、丸頭巾などがあります。これらの作品はすべて楽系統です。堅焼またはそれに近いものに膳所光悦、瀬戸光悦があり、光悦が下地を作って、その地の工人に焼かしめたものです。

空中斎光甫は、光悦の孫であり、光悦に愛されて育ち、芸術的な雰囲気の中で人となりました。彼の作品は光悦の影響を受けていますが、光悦ほどの雄大さや放胆さはありません。代表作に寒月があります。

緒方乾山

尾形乾山は、仁清と並んで名匠とされています。乾山は多芸の人で、陶法を仁清から受け、独自の境地を開拓しました。彼の作品には、乾山の陶技が生かされており、自由奔放な書画を用いた茶碗が多く存在します。

乾山の後には、その陶風を真似た二代三代の乾山が現れていますが、見るべきものは少なく、三浦乾也がその遺風を興しているものの、彼は明治22年(1889年)に69歳で没しました。

家元宗匠の茶碗

各流家元宗匠の手造り茶碗は特別な意味で重要な位置を占めています。裏千家の代々の中では、仙叟が大樋窯で、また六閑斎宗安は代々の中で名手とされています。さらに玄斎一灯にも多くの手造り茶碗があり、玄々斎精中は還暦を記念して黒赤の六十碗を作りました。利休堂においても手造り茶碗が存在し、近年では円能斎鉄中が豪壮な茶碗を残しています。また、淡々斎碩叟も多くの茶碗を制作しています。

久田流の宗全も手造りの名手とされ、宗徧流の山田宗徧も「内焼」と称して多くの黒茶碗を作っています。大徳寺の代々でも、大心義統、宙宝松月、大綱宗彦などが名を連ねています。

しかし、元来余技であるため、下職や下作のものも否めません。多くの場合、すでにできあがった碗胎に一部手を加えたり、箆目を加えた程度のものが多いです。

遠州や石州などのいわゆる大名茶人の手造り茶碗は、少なく、もし見つけたとしても真偽を見極めるのに非常に注意が必要です。誤って真贋を判断する危険性があるため、慎重に取り扱うべきです。

茶器には「唐物」という言葉がよく使われます。唐物とは、遠く中国・朝鮮・外地で製作されたもので、年代が古く、交通の不便な時代に輸入されたため、数量が少なく、一般庶民には手が届かないことから尊重されています。茶碗も例外ではありません。

唐物茶碗は以下のように分類されます。

天目茶碗

青磁茶碗

| 砧青磁 | 天龍寺青磁 | 七官青磁 | 飛青磁 |

| 珠光青磁 | 人形手青磁 | 干汐手青磁 | |

白磁茶碗

青華茶碗

彩磁茶碗

| 古赤絵茶碗 | 万暦赤絵茶碗 | 天啓赤絵茶碗 | 呉須赤絵茶碗 |

| 藍呉須茶碗 | 白呉須茶碗 | 南京赤絵茶碗 | 柿南京茶碗 |

| 黄南京茶碗 | 瑠璃南京茶碗 | 金襴手茶碗 | |

その他の茶碗

これらの中で、特に重要な地位を占めているのが天目茶碗です。茶道史や点茶法の上でも、天目茶碗は高い位置を占めており、東山時代に制定された茶礼の茶碗はほとんど天目茶碗でした。

天目茶碗は、中国の浙江省と安徽省にある天目山で有名で、径山寺、昭明寺、禅源寺、万寿寺などの大寺院があり、宋元時代の日本からの留学禅僧たちはここで修業をしました。彼らが帰国の際に持ち帰った天目茶碗が、今日まで伝わっています。

天目茶碗は、その釉薬や窯中での変化によってさまざまな種類があります。曜変天目、油滴天目禾天目、灰被天目、只天目、代玻盞などが代表的なものです。

曜変天目: 天目の最上位に位置し、全体に美しい瑠璃色の中に金銀碧紺の星群が隠現し、美しいものです。

油滴天目: 右の次に喜ばれるもので、釉の中に油を滴らしたような点々とした銀紫色の星群を呈しています。

禾天目: 第三位に位置し、油滴になるはずの釉が流れ、穀類の木のような細く縦に白銀または紫紺銀の模様が、内外とも中心部に向かって流れかかったもので、最も多く伝わっています。

灰被天目: 上記のどれかが、窯中で灰を被って釉態に変化を見せたもので、黄色くなったものが黄天目、黒々と焼きあがったものに黒盞または烏盞の称があります。

只天目: 只天目は、天目茶碗の中でも比較的シンプルなデザインが特徴で、釉薬が滑らかで美しいものです。

代玻盞天目: 江西省吉州窯の製品で、漆黒色の中に黄飴色の釉が点々と交じり、鼈甲を透かしてみるような美しさがあります。代玻盞の中には、内部に梅花状の紋のある梅花天目、木の葉の紋のある木の葉天目、菊花状の菊花天目、鳳凰のような紋のある天目などがあります。

これらの天目茶碗は、茶道の歴史や点茶法において重要な位置を占めており、その美しさと珍しさから珍重されています。茶道の伝統に触れることができる天目茶碗は、日本の茶文化において特別な存在であり続けています。上記のような茶碗や茶道具の買取は是非、三冬花にお任せください。

愛知県(名古屋市)、岐阜県、三重県にお住まいの皆様、三冬花では地域に根差した絵画買取サービスを提供しています。現代アートから古典絵画、抽象画に至るまで、幅広いジャンルの作品に対応しております。専門の査定士が、一点一点丁寧に評価し、作品の真の価値を見極めます。名古屋市を中心に、岐阜県、三重県のお客様からも高い評価をいただいております。

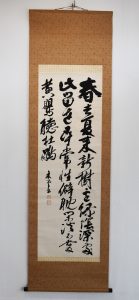

岐阜市を中心に愛知県(名古屋市)、岐阜県、三重県で掛け軸の買取をしております。三冬花は地域に根ざした掛け軸の買取サービスをご提供しています。当社の経験豊富な査定士が、お持ちの掛け軸を一つ一つ細かく鑑定し、その本当の価値を見極めます。岐阜市を拠点としながら、名古屋市を含む愛知県、岐阜県、三重県のお客様にも大変ご満足いただいております。また、出張での査定は完全に無料で行っています。

刀の買取相場と刀の専門用語をご説明いたします。 【赤羽刀】 第二次世界大戦後、連合軍総司令部(GHQ)に武器として接収され、後日本に返還された刀剣類のことであるが、赤羽にあった旧日本陸軍の倉庫に集められたのでこの名がある […]

愛知県(名古屋市)、岐阜県、三重県にお住まいの皆様、三冬花では、皆様の大切な茶道具を心を込めて買取させていただきます。茶碗・茶杓・釜・茶入・花入・水指・棗・炭道具・風炉釡・懐石道具・華道具・灰道具・香道具・稽古道具に至るまで、幅広いジャンルの茶道具に対応しており、専門の査定士が丁寧に評価します。

『彫刻作品の買取はお任せください。きちんとしっかり査定いたします。』 彫刻作品や置物について 【市松人形】 江戸時代の泥人形で、腹の中に笛が仕込んである。京都の市松人形が上手のもので、着せ替えができる衣装も立派である。も […]

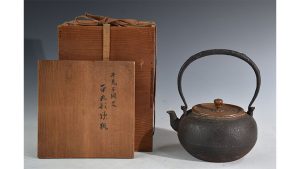

三冬花は愛知県(名古屋市)、岐阜県、三重県のお客様に、地域に根差した専門的な鉄瓶・銀瓶の買取サービスを提供します。お客様の鉄瓶・銀瓶を一点一点丁寧に評価し、その真の価値を見極めることに専念しています。当社の専門査定士は、伝統的な作品から現代の作家ものまで、幅広い種類の鉄瓶・銀瓶に対して深い知識と経験を持ち、市場動向を踏まえた公正かつ適切な価格を提示します。透明性と信頼性を重視し、買取プロセスとアフターサービスを通じて、お客様が安心してお取引いただけるよう努めています。三冬花は、お客様の大切な鉄瓶・銀瓶の価値を正当に評価し、新たな旅立ちをサポートします。

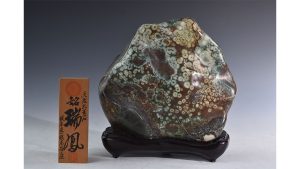

三冬花は、愛知県(名古屋市)、岐阜県、および三重県にお住いの方々へ、ご地域に密着した菊花石の買取サービスをご提供いたします。皆様の菊花石を一つひとつ精査し、本来の価値を正確に判断することを心がけております。当店では、多岐にわたる菊花石に関して豊富な知識と経験を有する専門の査定士が、最新の市場の流れを考慮した公平で適正な価格をお伝えします。買取の手続きからアフターサービスに至るまで、透明性と信頼を最優先にし、お客様が安心してご利用いただける環境作りに尽力しております。三冬花では、皆様の価値ある菊花石を適切に査定させていただきます。

日本画の買取、査定、鑑定いたします。日本画の高価買取はお任せください。名古屋・愛知・岐阜・三重・滋賀はすぐにお伺いいたします。

【骨董品】査定買取の出張エリア

愛知県

名古屋市/一宮市/豊田市/西尾市/春日井市/小牧市/稲沢市/津島市/常滑市/豊橋市/豊川市/清須市/岡崎市/安城市/江南市/岩倉市/豊明市/日進市/北名古屋市/長久手市/東郷町/大口町/扶桑町/弥富市/あま市/大治町/飛鳥村/半田市/大府市/知多市/阿久比町/南知多市/美浜町/武豊町/碧南市/刈谷市/知立市/高浜市/幸田町/新城市/田原市/設楽町/犬山市/尾張旭市/豊山町/愛西市/蟹江町/東海市/東浦市/みよし市/蒲郡市/東栄町/瀬戸市

岐阜県

岐阜市/羽島市/各務原市/山県市/瑞穂市/本巣市/岐南町/笠松町/北方町/大垣市/海津市/養老町/垂井町/関ケ原町/神戸町/輪之内町/安八町/揖斐川町/大野町/池田町/関市/美濃市/美濃加茂市/可児市/郡上市/坂祝町/富加町/川辺町/七宗町/八百津町/白川町/御嵩町/多治見市/中津川市/瑞浪市/恵那市/土岐市/高山市/飛騨市/下呂市

三重県

桑名市//四日市市/津市/いなべ市/木曽岬町/菰野町/朝日町/鈴鹿市/亀山市/多気町/明和町/大台町/鳥羽市/志摩市/玉城町/大紀町/南伊勢町/伊賀市/尾鷲市/紀北市/熊野市/東員町/川越町/松坂市/伊勢市/度会町/名張市/御浜市/紀宝町

滋賀県

彦根市/甲良町/多賀町/豊郷町/愛荘町/東近江市/日野町/甲賀市/竜王町/大津市/草津市/栗東市/湖南市/守山市/野洲市/近江八幡市/高島市/長浜市/米原市

静岡市内全域(駿河区、葵区、清水区、東区、中区、南区、北区、西区、天竜区、浜北区)/熱海市/沼津市/富士宮市/伊東市/三島市/富士市/島田市/焼津市/掛川市/磐田市/御殿場市/藤枝市/袋井市/裾野市/湖西市/下田市/御前崎市/牧之原市/伊豆市/伊豆の国市/菊川市