中国古陶磁の魅力|時代を超えて受け継がれる美と技

中国古陶磁は、数千年にわたる歴史と高度な技術によって育まれた、世界屈指の美術工芸品です。唐三彩、宋磁、青花(ブルーアンドホワイト)、五彩、粉彩など、時代ごとに異なる技法と美意識が結実し、その芸術的価値は現在も高く評価されています。当サイトでは、各時代の名窯(景徳鎮窯・汝窯・定窯・耀州窯など)の特徴や代表作、歴史的背景を丁寧に解説。中国古陶磁の収集や査定、買取をお考えの方に向けた実用的な情報も掲載しています。

中国古陶磁の窯|歴史ある名窯とその魅力を徹底解説

中国の古陶磁は、唐三彩・宋磁・青花・五彩など多彩な技法と美意識に彩られ、世界中の美術愛好家から高い評価を受けています。本ページでは、景徳鎮窯・耀州窯・磁州窯・定窯・越窯など、中国各地の名窯の歴史や特徴をわかりやすくご紹介。各窯の代表的な作品や時代背景、技術的な特長までを詳しく解説しています。中国陶磁器に関心のある方や、骨董品の査定・買取をお考えの方にも役立つ情報が満載です。

中国陶磁器の歴史

【古代】

新石器時代初期(約1万〜7000年前)の土器は、中国各地(河南、河北、江西、浙江、広東、広西など)で出土しており、器形の復元が可能なものもある。前6000〜5000年頃には陝西省に老官台文化が現れ、灰陶が使われるようになる。前4000年以降、仰韶文化では彩陶(黒・赤の絵付け土器)が出現し、馬家窯文化や半山文化なども発展。山東〜江蘇の大汶口文化では紅陶・彩陶・灰陶・黒陶などが時期ごとに使われた。龍山文化では極薄の黒陶が見られ、良渚文化でも黒陶が作られた。

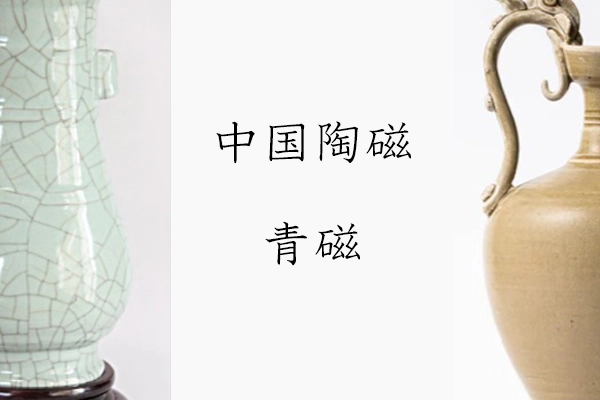

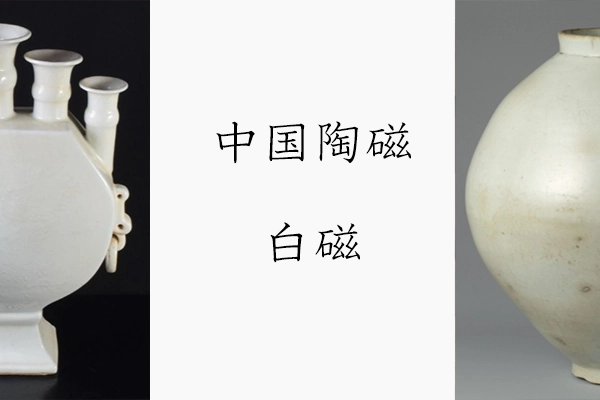

殷(商)代(前1600年頃〜)には青銅器を模した白陶や灰陶が登場し、戦国時代には灰釉陶が発展、青磁の原型となる。秦漢代には加彩灰陶や飴釉陶も普及し、建物や動物などの明器が盛んに作られた。後漢時代には本格的な青磁が出現し、浙江省北部で窯址が確認されている。

【魏晋・南北朝時代】

三国〜西晋時代にかけて、浙江省の越窯や甌窯などで青磁が生産され、楼閣や人物を載せた神亭壺や動物形の器など独特の造形が見られた。南京の三国時代墓からは初期の鉄絵青磁も出土している。東晋には鉄斑文、南朝には蓮弁文の青磁が登場し、仏教の影響が見られる。華北では北斉時代に白磁や鉛釉陶が現れ、西アジア文化の文様も取り入れられた。

【唐時代】

唐時代は国際色豊かな文化が陶磁器にも反映され、三彩俑など華やかな明器が多く作られたが、安史の乱(755年)以降に衰退。初期には古越磁の系譜を継ぐ青磁が越窯などで生産されていたが、経済の南移とともに新たな造形が登場し、8〜9世紀には玉璧高台の青磁碗が流行。華北では耀州窯や邢州窯などで黒釉・白釉磁が作られ、定窯が白磁の中心となる。『茶経』(761年頃)では複数の青磁・白磁窯が紹介され、晩唐には越窯で秘色青磁、長沙窯では釉下彩の青釉陶が盛んに焼かれた。

【宋時代】

8世紀後半、邢州窯で白磁が登場し、晩唐〜五代には邢州や定窯で精緻な白磁が作られた。宋代の定窯では象牙色の白磁に刻花・印花が施され、伏焼きも行われた。景徳鎮では五代に越窯系青磁と白磁が焼かれ、11世紀以降は青白磁が主流となり、中国各地に広がった。耀州窯は五代に優れた青磁を焼成し、「雨過天青」釉も登場。これが北宋の汝窯へとつながる。汝窯では高麗青磁との関連も指摘され、張公巷窯では北宋官窯との関係が注目された。

南宋期、都が杭州に移ると官窯も設けられ、越窯系の釉色を受け継ぐ青磁が焼かれた。龍泉窯は南宋に発展し、多くの窯が分布し、宮廷用や輸出用の高品質青磁(日本では砧青磁と呼ばれる)を生産した。宋代には天目(黒釉)陶磁も発展し、建窯や吉州窯、定窯などで多様な天目が焼かれた。

磁州窯は白化粧や鉄絵を施した民窯陶磁で、宋〜金代に広く普及。磁県の総台鉄窯が中心で、紅緑彩なども焼かれた。関連窯は華北各地に分布する。

【元時代】

青花は唐代に始まり、初期の作例が揚州や鄭州の遺跡から出土し、河南の黄冶窯で焼かれたとされるが、本格的な発展は元代から。景徳鎮では南宋〜元初に青白磁が主流だったが、コバルト顔料を使った釉下彩技法による青花磁器が登場し、急速に普及した。元代には官営の磁器局が設置され、至正様式と呼ばれる洗練された青花様式が確立。筆描きによる自由で濃淡のある表現が可能になり、大型の壺や盤も作られた。青花にはイスラムの金属器の影響も見られ、代表作として至正11年(1353)の青花龍文象耳瓶が知られている。

【明時代】

明時代には景徳鎮に御器廠が設置され、官窯で宮廷用の陶磁器が焼かれた。洪武期は海禁政策によりコバルトの輸入が途絶え、釉裏紅が主流となった。永楽年間には海外交易が再開され、青花や紅彩、甜白磁などが発展。宣徳期には豆彩や多彩な技法が登場し、青花の名品も多数生まれた。

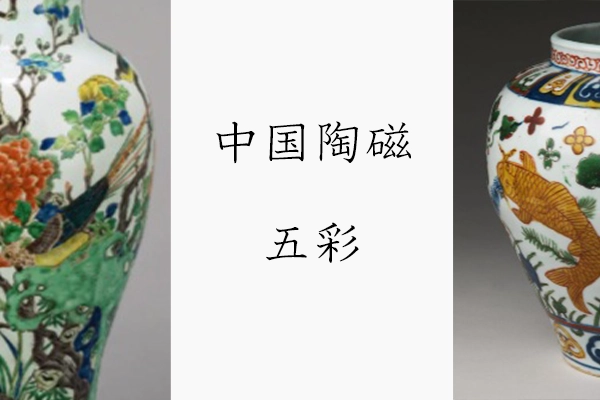

成化期には小型で精緻な豆彩が高く評価され、嘉靖期からは「官搭民焼」により民窯でも高品質な作品が作られるように。一方、官窯の厳格な作風は次第に緩み、万暦期には五彩磁器など多様な器種が御器廠で焼かれた。民窯でも赤絵や古典風の装飾が流行し、天啓・崇禎年間には官窯の衰退を背景に民窯が主流となり、17世紀初頭には海外輸出も盛んに行われた。

【清時代】

清時代の康熙19年(1680年)頃、明末に閉鎖されていた御器廠が再開され、宮廷用の端正な陶磁器が再び生産された。康熙年間には、景徳鎮で作られた素地に北京の宮廷で琺瑯彩が施され、これを基に釉上彩の粉彩技法が誕生した。粉彩は康熙期に始まり、雍正年間には繊細な色彩表現が可能となり、乾隆期には高度な技術を駆使した作品や、宋や明の名品を模した倣古作も多く作られ、中国陶磁の頂点を極めた。

中国陶磁器の用語

【青蕎麦】

中国清朝時代の焼物の代表的釉色の一つで、茶葉末ともいう。鉄質珪酸塩の結晶作用によってやや黒味がかった渋味のある緑色の発色である。

【阿古陀形 あこだなり】

阿古陀瓜 (金冬瓜) の形に似ているものをいう。中国明代の染付の葡萄栗鼠文壺などにその典型を見る。

【赤玉手 あかだまで】

中国明代末から清朝初にかけて福建省で焼かれた磁器。赤と緑の釉色彩で幾何学文様や龍文や花模様などを描き、赤丸を加える。いわゆる呉須赤絵の一種である。

【イエローホーソン=yellow hawthorn】

素三彩の中で地色に黄釉を使用し、山査子に似た樹を画題にしたものをいう。また、五彩の黄釉地の染付のあるものをいう。

【印花文】

土器や陶器の生素地に施す型押文様の一種で、小さな花輪・点などの印を広範囲に押印したもの。印文、押印文などともいう。印花文の歴史は古く、中国戦国期や朝鮮古新羅の土器にその例を見るが、特に朝鮮李朝初期の粉青沙器に見る印花文は多種多様で、日本人はこれを三島手などと称して愛玩する。

【影青 いんちん】

釉中の微量の鉄分が還元炎によって薄い青味を呈する白磁のこと。青白磁ともいう。北宋時代景徳鎮で焼かれたのが最初で、その後南宋時代には中国の各地で焼かれた。現代でも焼成されており、新物が紛れることがある。

【兎糞 うさぎくそ】

中国産の下等な呉須のことをいう。鉄分その他の不純物を多く含むコバルト釉で、濁った藍色を呈する。

【回青 かいせい】

中国明時代にトルコから輸入された青花(染付)用の酸化コバルトを含んだ顔料。蘇麻離青ともいう。鮮やかな青色であり、嘉靖年製(1522~54)の染付が有名である。

【唐絵 からえ】

中国から伝わった絵。また、中国画の画題や技法をまねて日本人が描いた絵のこと。大和絵がこれに対する。

【唐草文様 からくさもんよう】

蔓性の草を幾何学的な文様にしたもの。古代エジプトのロータス(蓮)の連続文様が最も古く、それがアッシリア、ギリシャ、ローマ、ペルシャへと広まり、形を変化させながら中国を経て日本に入ってきた。唐草には主体となる植物から、蓮華唐草、パルメット唐草、葡萄唐草、宝相華唐草、牡 丹唐草などいろいろの文様があり、仏教美術の装飾として、各種の工芸装飾として、また、生活用具にまで広く用いられてきた。

【唐子文 からこもん】

陶磁器の典型的絵柄の一つで、中国の子供の遊ぶ姿を描いたもの。中国清朝時代の染付や高麗青磁 などに多く見る。日本でも平戸焼に使われる。童子文ともいう。

【唐様 からよう】

中国風の様式をいう言葉であるが、特に元・明風の書体や鎌倉時代に禅宗とともに宋から伝わった建築様式をいう場合がある。和様がこれに対する言葉。

【砧青磁 きぬたせいじ】

中国南宋時代の竜泉窯の粉青色の上手の青磁のこと。砧形の花入れが典形であったことから日本の茶人が呼称したといわれているが、諸説がある。

【玉琮 ぎょくそう】

古代中国の周から漢代にかけて作られた中央に縦穴のとおっている筒形の玉。 表面には精細な文様を彫り、上下の穴の径がわずかに異なる。兵を出すときの割符としたり、地を祭るときの祭器、また、王の権威を象徴する説などさまざまであるが、墳墓から出土するものであり、実際の用途は不明である。

【玉璧 ぎょくべき】

薄く平らに磨いた環状の玉。古代中国の周から漢代にかけて祭器・宝物・装飾品として愛好された。表面に渦雲や穀粒子などの文様を彫っている。

【鉅鹿 きょろく】

中国河北省鉅鹿鎮は北宋大観二年(一一〇八)に漳河の大氾濫で埋没したが、一九二〇 年代に発掘され、そのとき大量の磁州窯陶器が出土した。特に白無地の陶器が大半を占めていたため、この出土品以外でもこの手の磁州窯陶器をすべて鉅鹿と呼ぶ向きがある。

【景徳鎮 けいとくちん】

中国を代表する陶業の中心地。 江西省東北部に位置する。開窯は晩唐の9世紀頃とされ、白磁や青磁 を焼いたが北宋時代に影青を完成させて中国の代表的窯場となった。元 時代には青花(染付)を創始してさらに隆盛し、明・清朝代には赤絵をはじめ各種の加飾法を開発し、官窯も設けられて中国第一の製陶地となり、現代に至って居る。

【磬幣 けいへい】

磬は中国古代の楽器。 石や玉で作った「へ」の字形の打楽器で、台に吊して打ち鳴らした。磐幣はこの砦の「へ」の字形の青銅で鋳造した貨幣で、戦国時代から漢代にかけて使 用された。すべて小さな孔をもち、陽刻の線文様を有するものである。

【建蓋 けんさん】

中国の宋から元時代にかけて福建省の建窯で焼かれた黒釉系の天目茶碗を総称して建蓋という。陶磁の飲茶の流行、いわゆる闘茶にこの建窯の黒釉系の茶碗が適していたので宮廷用にも提供された。器の底部に「供御」とか「進盞」の文字が彫られているのがそれである。

【硯屏 けんびょう】

硯の前に立てて使う小さな屏風に似た文房具で、風塵を防いだり、墨水が弾けるのを防ぐ役目とされるが、飾り物としての意味合いが強い。青磁 や染付の磁器製・銅・唐木 (紫檀や黒檀)製などで、中国宋代に始まり、明・清代に流行した。

【黒陶 こくとう】

中国先史時代 (竜山文化期)の黒色土器。轆轤成形で、表面は研磨され漆黒色を呈する。

【呉須 ごす】

中国で天然に産した酸化コバルトを含んだ顔料のことで、地名をとって呉須(州)と呼 んだ。陶磁器の絵付にこれを用いたのは元の時代からである。鉄分を含むのでやや黒味を帯びた青に発色する。

【呉須赤絵 ごすあかえ】

中国明代後期の万暦年間(1573~1619) から清朝初期に焼かれた呉須手の五彩磁器。主として濃厚で鮮明な赤と緑色の絵具を使って奔放な文様を描いた民窯の磁器だが窯は判明していない。

【呉須手 ごすで】

語源は判然としないが、中国明時代後期から末期にかけて中国南部の福建・広東地方で焼かれた民窯の磁器で、呉須赤絵、呉須染付、青呉須、瑠璃呉須、餅花手などいろいろの作風のものがある。いずれも自由奔放な作風を示すが、窯の場所は判然としない。スワトウ・ウェアと同じ。

【古染付 こそめつけ】

中国明代末期から清朝初期にかけて、景徳鎮の民窯で焼かれた粗製の染付磁器。皿や碗・鉢・瓶類であるが、虫食いと称する口縁部の釉と、山水、人物、花鳥など 身近なものを画材にした軽妙なタッチの絵画風に描いた図柄が特徴である。この一見粗雑とも見える自由闊達な絵付を茶人や数寄者は大いに珍重した。生産地の中国に比べ、はるかに数多くの遺品が日本に残されていることと、明らかに茶器や懐石用の器を意識したと思われる器があることから、古染付は日本からの注文品であったとする説がある。どうしてこの手の染付に「古」がつくのかは不明である。

【古代裂 こだいぎれ】

古代より伝世された裂、また、古墳や遺跡から発掘された裂を総称して古代裂という。インカの裂、エジプトのコプト織、中国古代の染織品、法隆寺や正倉院に伝わった飛鳥・ 天平裂などが代表的なものである。上代裂ともいう。

【官窯 かんよう】

宮廷御用の器を専門に焼く窯のこと。民窯に対比する。中国では北宋時代から、朝鮮では高麗朝時代から制度化されたが、日本では江戸時代の大名が制度化した藩窯がこれに当たり、九州佐賀鍋島藩窯が有名である。

【黒蕎麦 くろそば】

中国清朝乾隆期(1736~1796)の黒味を帯びた茶葉末釉をいう。

【磬 けい】

古代中国の打楽器の一種で「へ」の字形の石や玉製の板を吊り下げ、たたいて音を出した。仏具として用いる砦は青銅製または鉄製で、日本では奈良時代以降、勤行の際に架に掛 けて打ち鳴らした。

【鷄冠壺 けいかんこ】

中国遼時代の独特の造形の陶器の壺で、契丹族が伝統的に使用してきた革袋の容器を模したものである。壺の形式は多種にわたっているが、器の上部に鶏冠に似た装飾を持つ壺が代表的であることからこの種の壺全体を鶏冠壺と呼んでいる。

【古赤絵 こあかえ】

中国明代景徳鎮の民窯で作られた赤絵磁器。特に正徳年間(1507~1521)から嘉靖年間(1521~1566)にかけて最盛期であった。古赤絵の特徴は青花を下地に用いない点で、明末清初の赤絵、いわゆる南蛮赤絵 と区別する。