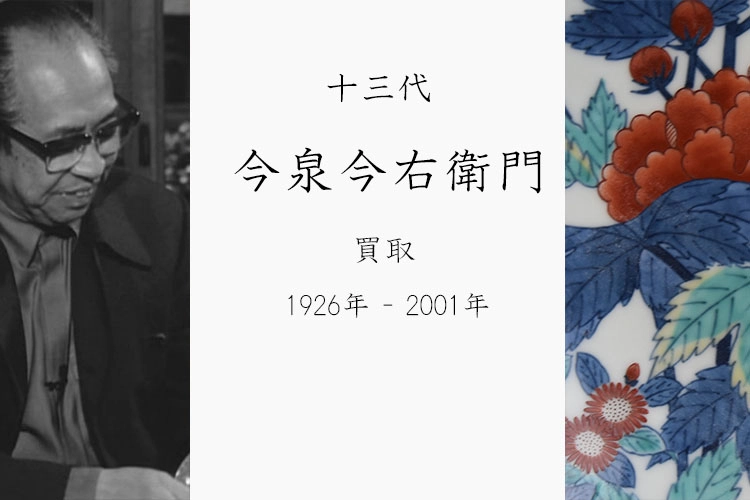

十三代今右衛門の買取は三冬花にお任せください 十三代今右衛門作品の買取は三冬花にお任せください。十三代今右衛門の作品の価値を反映した公正な価格をお客様に提案いたします。

十三代 今右衛門の略歴 (Imaizumi imaemon)

大正15年3月31日 佐賀県有田町に、色鍋島を家業とする十二代今泉今右衛門の長男として生まれる(本名、善詔:よしのり) 昭和24年 東京美術学校工芸図案部卒業 昭和40年 第一二回日本伝統工芸展奨励賞 昭和50年 十三代今右衛門を継ぐ 昭和54年 第二六回日本伝統工芸展優秀賞 昭和56年 第六回日本陶芸展秩父宮賜杯受賞 昭和61年 紫綬褒章受章 昭和62年 第二九回每日芸術賞受賞 平成元年 重要無形文化財「色絵磁器」保持者に認定 平成11年 勲四等旭日小綬章受章 平成13年10月13日 佐賀県有田町の自宅で死去

今泉今右衛門は、佐賀県有田出身の十二代今右衛門の長男で、家業である色鍋島の製陶技法を父から学びました。1975年に父が亡くなり十三代今右衛門を襲名してからは、伝統的な色鍋島(1976年に重要無形文化財として団体指定された技術)の保存に尽力してきました。彼は伝統的な色鍋島の技法に習熟し、更紗文や有職文、唐花文などの古典文様を現代的に取り入れたり、草花文様を動的に表現するなど新しい意匠構成を試みました。また、染付による「薄墨」の手法やウラン系の釉下原料を用いた「薄墨」の技法を開発し、色鍋島の色絵の効果を豊かにし、日本の伝統的色絵磁器技法の発展に貢献しました。

色鍋島について

江戸時代には、佐賀鍋島藩の窯で焼かれた色絵磁器が一般的に色鍋島として知られていました。特に、元禄から享保時代にかけて、有田の北方に位置する大河内山の藩窯で焼かれたものが最も優れていました。この藩窯は、明治4年の廃藩置県により廃止されましたが、現在でも今泉今右衛門窯が、素地や釉薬の調合から成形、本焼、上絵付けまで一貫した色鍋島の技法を受け継いでいます。

現在行われている色鍋島の伝統的技法は以下の通りです。

1.素地は泉山陶石に天草陶石を配合して作られます。

色鍋島は、その独自の様式美や技法を持つ陶芸として、日本の工芸史上特に重要です。

色鍋島今右衛門技術保存会について

今泉今右衛門家は、藩制時代から有田の赤絵町に鍋島藩窯の御用赤絵屋として代々、色鍋島の上絵付の技法を継承してきました。明治時代以降、十代今右衛門の時代からは民間事業として、伝統技法による一貫した色鍋島の焼造を行っています。

磁器、特に色絵磁器の製作には多くの工程があり、各工程には高度な熟練技術が必要です。色鍋島の精巧さは、藩窯時代からの一貫した統一性を持つ分業的製作方式によって維持されてきました。

1970年12月には、今泉今右衛門工房内に15名の上級技術者で構成される色鍋島技術保存会が設立され、その技術の保存と育成が進められました。1971年4月には、重要無形文化財として「色鍋島」が総合指定されました。その後、1975年に保存会の代表者である十二代今右衛門が亡くなり、一時的に指定解除されましたが、十三代今右衛門が保存会会長を引き継ぎ、1976年には色鍋島今右衛門技術保存会が、重要無形文化財「色鍋島」の保持団体として認定されました。

各工程には、成形、ひねり細工、水拭い、窯、施釉、染付画書、染付濃み、赤絵画書、赤絵濃みなどの技術者がいます。

十三代今右衛門の買取相場

品名 買取相場 十三代 今泉今右衛門 晩年作 色絵吹重ね草花文鉢 ¥1,000,000円 十三代 今泉今右衛門 色鍋島 吹墨 草花文花瓶 ¥300,000円 十三代 今泉今右衛門 色絵薄墨菊唐花文花瓶 ¥150,000円 十三代 今泉今右衛門 染付兎文向付 ¥100,000円 十三代 今泉今右衛門 色絵辻が花 薄墨草花文水指 ¥50,000円 十三代 今泉今右衛門作 色絵薄墨珠樹文額皿 ¥30,000円 十三代 今泉今右衛門 色鍋島薄墨露草文 紅茶碗 ¥10,000円

今右衛門 買取実績

有田焼の歴史と特徴

佐賀県有田町は、日本で初めて磁器が焼かれた地であり、「有田焼」として約400年にわたり発展してきました。元和2年(1616年)に白磁鉱が発見され、磁器の生産が始まりました。寛永20年(1643年)には初代柿右衛門が赤絵付を完成させ、承応2年(1653年)には伊万里港を通じてヨーロッパへ輸出されました。 有田焼の三大様式

今右衛門窯の伝統と発展

今右衛門窯は、江戸時代から続く「色鍋島」の伝統技法を十四代にわたり継承してきた、由緒ある窯元です。佐賀藩の御用窯として上絵付を専門としていましたが、明治維新後に独立し、成形から絵付、焼成までを一貫して行う窯元へと発展しました。

また、伝統技法を守りながらも、歴代の当主は新たな技法の探求に積極的に取り組み、独自の表現を取り入れた作品づくりを続けています。窯元に併設された「今右衛門古陶磁美術館」では、歴代当主の作品や古伊万里などの貴重な磁器が展示されています。

初めてのお客様へ 骨董品や美術品の査定・買取を依頼するのは、人生の中でも大きな決断の一つです。

店舗名 美術三冬花 所在地 〒500-8347 買取・鑑定・査定のお問い合わせ TEL 0120-772-316 古物商許可番号 岐阜県公安委員会第531021300621号 営業時間 9:00~18:00 定休日 不定休(※当店は出張買取に対応しているため、担当者が不在の場合がございます。ご来店の際は、事前にお電話またはお問い合わせのうえお越しいただけますと確実です。) 個人情報の取り扱い 個人情報の取り扱いについてはこちら をご覧ください

三冬花は象牙を扱うのに必要な『特別国際種事業者』の認可を受けて、買取・販売をしております。安心してご利用ください。

登録番号 第06166号 登録の有効期限 2030年1月15日 氏名 谷﨑 未来 業務を行うための施設の名称及び所在地 美術三冬花/岐阜県岐阜市松原町20番地松原マンション1階 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特別特定器官等の種別 ぞう科の牙及びその加工品

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)」第33条の6第1項の規定に基づき登録を行っており、

象牙製品等を取り扱うことができます。

三冬花で買取できる美術品や骨董品

絵画

掛け軸

古美術品

【骨董品】査定買取の出張エリア

愛知県

名古屋市 /一宮市 /豊田市 /西尾市 /春日井市 /小牧市 /稲沢市 /津島市/常滑市/豊橋市 /豊川市 /清須市/岡崎市 /安城市 /江南市/岩倉市/豊明市/日進市/北名古屋市/長久手市/東郷町/大口町/扶桑町/弥富市/あま市/大治町/飛鳥村/半田市 /大府市/知多市/阿久比町/南知多市/美浜町/武豊町/碧南市/刈谷市 /知立市/高浜市/幸田町/新城市/田原市/設楽町/犬山市/尾張旭市/豊山町/愛西市/蟹江町/東海市 /東浦市/みよし市/蒲郡市/東栄町/瀬戸市

岐阜県

岐阜市 /羽島市/各務原市 /山県市/瑞穂市/本巣市/岐南町/笠松町/北方町/大垣市 /海津市/養老町/垂井町/関ケ原町/神戸町/輪之内町/安八町/揖斐川町/大野町/池田町/関市/美濃市/美濃加茂市/可児市/郡上市/坂祝町/富加町/川辺町/七宗町/八百津町/白川町/御嵩町/多治見市/中津川市/瑞浪市/恵那市/土岐市/高山市/飛騨市/下呂市

三重県

桑名市 //四日市市/津市 /いなべ市/木曽岬町/菰野町/朝日町/鈴鹿市 /亀山市/多気町/明和町/大台町/鳥羽市/志摩市/玉城町/大紀町/南伊勢町/伊賀市/尾鷲市/紀北市/熊野市/東員町/川越町/松阪市 /伊勢市 /度会町/名張市/御浜市/紀宝町

滋賀県

彦根市 /甲良町/多賀町/豊郷町/愛荘町/東近江市 /日野町/甲賀市/竜王町/大津市 /草津市 /栗東市/湖南市/守山市/野洲市/近江八幡市/高島市/長浜市 /米原市

静岡市内全域(駿河区、葵区、清水区、東区、中区、南区、北区、西区、天竜区、浜北区)/熱海市/沼津市/富士宮市/伊東市/三島市/富士市/島田市/焼津市/掛川市/磐田市/御殿場市/藤枝市/袋井市/裾野市/湖西市/下田市/御前崎市/牧之原市/伊豆市/伊豆の国市/菊川市