川合玉堂の貴重な作品の買取に関しては、絵画と掛け軸の買取専門店三冬花をぜひご利用ください。長年の経験と専門知識を持つ鑑定士が、一点一点を丁寧に評価し、公正な査定を行います。川合玉堂の作品をお持ちで、買取をご検討の方は、まずはお気軽にご相談ください。専門店ならではの親切丁寧な対応をお約束いたします。

川合玉堂は、13歳で絵画の修業を始め、83歳で亡くなるまで70年間にわたり日本画に生涯を捧げた画家です。

彼の活動期間は、日本の明治、大正、昭和という変動の激しい時代を包含し、その間に日本画壇も大きく変化しました。

愛知県出身の玉堂は、芸術的な家庭環境で育ち、青木泉橋との出会いを経て、望月玉泉の指導のもとで画家としての基礎を固めました。

彼の作品は、自然との調和と線と色彩の美しさを追求するもので、若宮時代には代表作「焚火」と「二日月」を制作するなど、文展や帝展での活動を通じて日本画壇における重要な地位を築きました。

教育者としても後進の指導にあたり、昭和時代には独自の画風をさらに発展させ、「峰の夕」や「深林宿雪」などの作品で新たな領域を開拓しました。

文化勲章受賞者でもある玉堂は、戦時中も含めて日本画の正常化に努め、スケッチに基づき自由な発想で作品を仕上げるスタイルや俳句を趣味とするなど、その人柄が作品に反映されています。

彼の遺作は、日本画の伝統と美を伝える貴重な資産として、後世に大きな影響を与え続けています。

| 1873年11月24日 | 愛知県葉栗郡外割田村(現在の一宮市木曽川町外割田)に筆墨紙商の長男として生まれる。 |

| 1881年 | 家族と共に岐阜市に移住。12歳頃から絵に親しみ始める。 |

| 1886年 | 京都の画家・青木泉橋が岐阜に来住し、夫人の翠蘋と共に芳三郎少年に大きな刺激を与える。 |

| 1887年9月 | 14歳で望月玉泉の門に入り「玉舟」の号を得る。 |

| 1890年 | 円山派・幸野楳嶺の画塾「大成義会」に入塾し、同年「玉堂」に改号。 |

| 1896年 | 23歳で東京に上京し橋本雅邦に師事。日本美術院に初期から参加。 |

| 1907年 | 第1回文展の審査員に任命。東京美術学校日本画科教授を務め、1917年に帝室技芸員に任じられる。 |

| 1931年 | フランス政府からレジオンドヌール勲章を、1933年にはドイツ政府から赤十字第一等名誉章を授与される。 |

| 1940年 | 文化勲章を受賞。 |

| 1936年 | 帝国美術院の改革案に反対して美術院会員を辞任。1937年に芸術院会員となる。 |

| 1944年 | 東京都西多摩郡三田村御岳に疎開し、画室「随軒」と住居「偶庵」を構える。 |

| 1957年6月30日 | 心臓喘息で逝去。没時に正三位・勲一等旭日大綬章を叙勲。 |

橋本雅邦は、狩野派絵師の家系に生まれ、幼少期から絵を学びました。父養邦と続いて狩野雅信に師事し、後に独立して絵師となりました。明治時代に入り、伝統絵画の復興運動に参加し、東京美術学校の開校に貢献。美術院創立にも関わり、画壇の重鎮として活躍しましたが、明治41年に胃癌で亡くなりました。

川合玉堂の買取

三冬花では、東海地方にお住まいの方を対象に、川合玉堂の作品を無料で出張買取しております。愛知県(名古屋市)、岐阜県、三重県、滋賀県を含む地域で、川合玉堂の作品の査定や売却をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

川合玉堂は、筆墨紙商の家に生まれ、幼少期から絵に親しんだ画家です。東京美術学校で教鞭をとり、帝室技芸員に任じられるなど、日本美術の発展に寄与しました。また、フランスやドイツからの勲章授与、文化勲章受賞など、国内外からの高い評価を受けました。

川合玉堂の買取をご検討の方は、三冬花にお問い合わせください。専門店の査定で、適切な価値をお出しいたします。

川合玉堂の作品買取実績

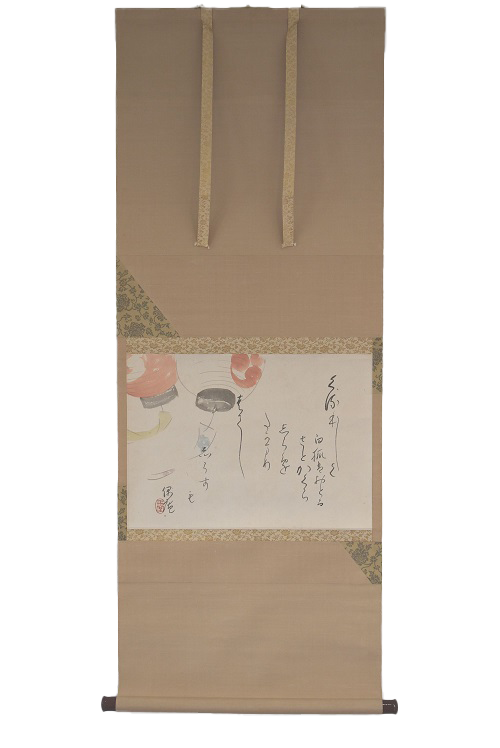

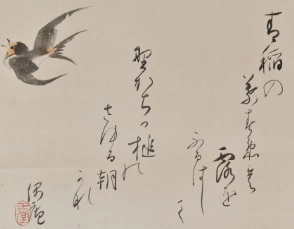

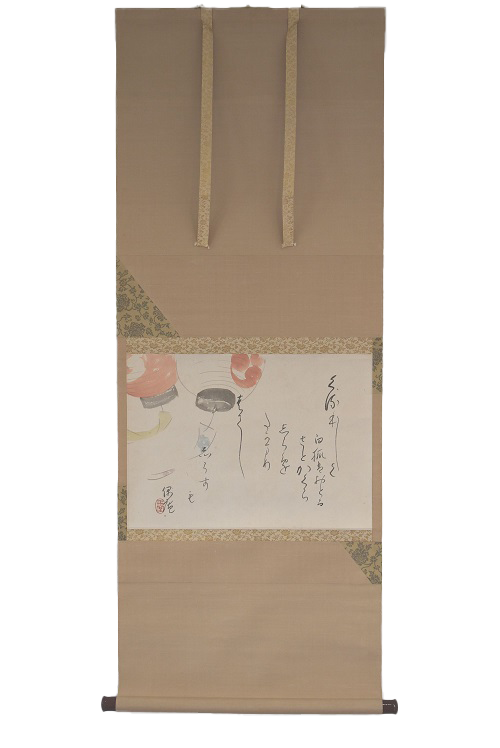

| 作家名 | 川合玉堂 |

| 作品名 | 和歌 偶庵落款 |

| 種類 | 日本画 |

| 付属品 | 共箱 |

| 商品状態 | 概ね良好 |

掛け軸の査定ポイント①

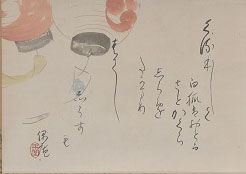

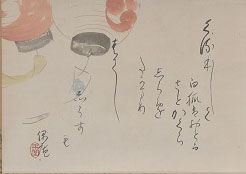

- 作家作品の場合、その作家の特徴、個性が如実に表れているかどうかを判断します。

- 細部を確認し、筆致、絵の具、紙質(絹布の質)等を見て、本物とどこが共通かを見ます。

- 明らかな贋物は、品位や風格、あるいは独特の大らかさに欠ける、などと簡単に判別のつく場合もありますが上記のようなポイントを押さえて真贋を判断します。これは陶磁器、刀剣、絵画等の鑑定にも共通する基本といってよいです。

掛け軸の査定ポイント②

落款・印を確認し、本人の署名かどうか、また印は、本人が何歳頃に使用したものか(富岡鐵斎などは数十の印を使用した)を厳しく判別します。

掛け軸の査定ポイント③

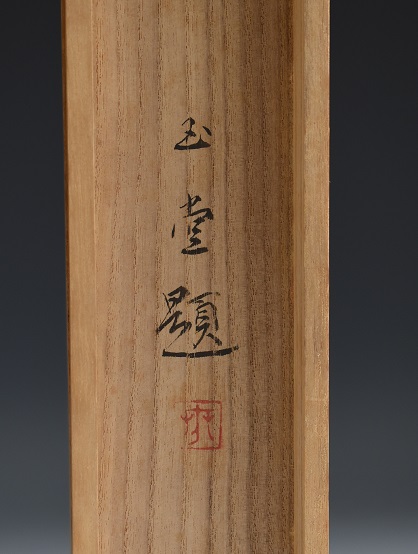

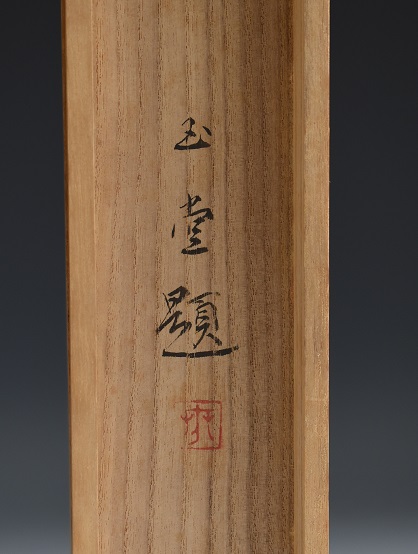

共箱がある場合は箱書を見ます。由緒ある作品なのか、また箱書の署名人の署名そのものも本物なのかどうかを判断します。

※【箱書】掛け軸を収める箱の蓋や蓋裏に、極書(きわめがき)を署名・押印をしたもの。作家本人、または弟子などが記すことが多い。ただし偽物の箱書きもあり得るので注意が必要です。

-

どのような掛け軸を買取していますか?

-

三冬花では、日本画から宗教、書家まで、幅広い種類の掛け軸を買取しています。掛け軸のジャンル、作品の年代や画家に関わらず、お気軽にご相談ください。

-

メール・LINEの画像査定に必要な情報は何ですか?

-

掛け軸の査定には、作品の写真(正面、署名がある場合はその部分も)が最低限必要です。このほか、サイズ、画家の名前、付属品などの情報があると、より正確な査定が可能となります。

江戸時代の作品は偽物が多数ございます。また明治以降の作家、伊東深水、上村松園、小倉遊亀 、小野竹喬 、川合玉堂、富岡鉄斎、平山郁夫、横山大観など高額で取引されている作家は贋物があると思って間違いありません。

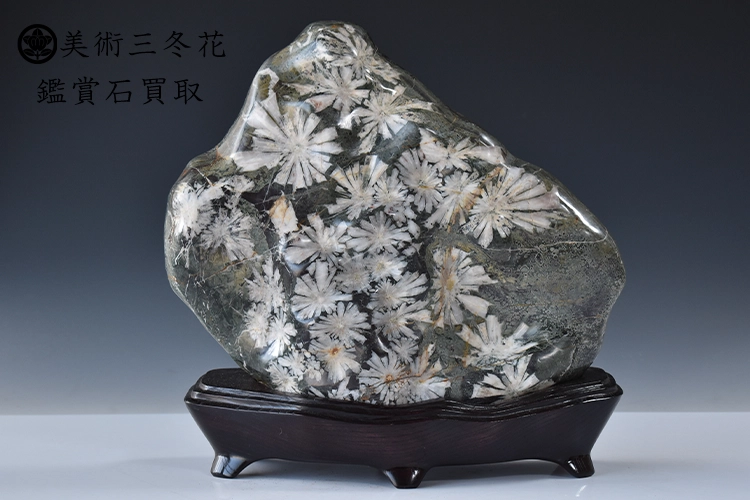

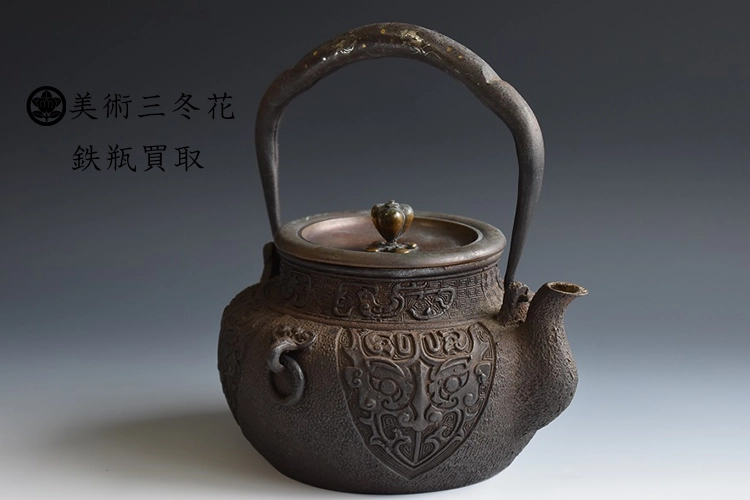

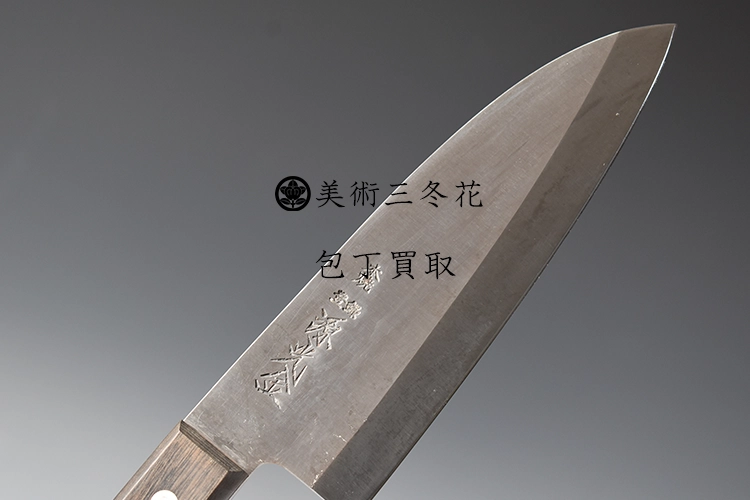

三冬花で買取できる美術品や骨董品

絵画

掛け軸

古美術品

茶道具

【絵画】査定買取の出張エリア

愛知県

名古屋市/一宮市/豊田市/西尾市/春日井市/小牧市/稲沢市/津島市/常滑市/豊橋市/豊川市/清須市/岡崎市/安城市/江南市/岩倉市/豊明市/日進市/北名古屋市/長久手市/東郷町/大口町/扶桑町/弥富市/あま市/大治町/飛鳥村/半田市/大府市/知多市/阿久比町/南知多市/美浜町/武豊町/碧南市/刈谷市/知立市/高浜市/幸田町/新城市/田原市/設楽町/犬山市/尾張旭市/豊山町/愛西市/蟹江町/東海市/東浦市/みよし市/蒲郡市/東栄町/瀬戸市

岐阜県

岐阜市/羽島市/各務原市/山県市/瑞穂市/本巣市/岐南町/笠松町/北方町/大垣市/海津市/養老町/垂井町/関ケ原町/神戸町/輪之内町/安八町/揖斐川町/大野町/池田町/関市/美濃市/美濃加茂市/可児市/郡上市/坂祝町/富加町/川辺町/七宗町/八百津町/白川町/御嵩町/多治見市/中津川市/瑞浪市/恵那市/土岐市/高山市/飛騨市/下呂市

三重県

桑名市//四日市市/津市/いなべ市/木曽岬町/菰野町/朝日町/鈴鹿市/亀山市/多気町/明和町/大台町/鳥羽市/志摩市/玉城町/大紀町/南伊勢町/伊賀市/尾鷲市/紀北市/熊野市/東員町/川越町/松坂市/伊勢市/度会町/名張市/御浜市/紀宝町

滋賀県

彦根市/甲良町/多賀町/豊郷町/愛荘町/東近江市/日野町/甲賀市/竜王町/大津市/草津市/栗東市/湖南市/守山市/野洲市/近江八幡市/高島市/長浜市/米原市

静岡市内全域(駿河区、葵区、清水区、東区、中区、南区、北区、西区、天竜区、浜北区)/熱海市/沼津市/富士宮市/伊東市/三島市/富士市/島田市/焼津市/掛川市/磐田市/御殿場市/藤枝市/袋井市/裾野市/湖西市/下田市/御前崎市/牧之原市/伊豆市/伊豆の国市/菊川市