刀剣について

美術三冬花は刀剣や武具の取扱いをしております。

刀の専門用語

【赤羽刀】

第二次世界大戦後、連合軍総司令部(GHQ)に武器として接収され、後日本に返還された刀剣類のことであるが、赤羽にあった旧日本陸軍の倉庫に集められたのでこの名がある。

【粟田口】

山城鍛冶の刀工の家名。国友・久国・国安・国綱吉光、藤原を名乗り京都の粟田口に住んだのでこの系統を粟田口派という。

【家彫】

後藤祐乗一門の金工の作になる小道具や鐔の総称。将軍家・大名の正式の拵には必ず家彫が用いられた。後藤彫ともいい、町彫に対する。

【色絵 いろえ】

刀剣の世界で金工鐔や拵で鍍金を施したものを色絵と称し、うっとりと対比する。

【うっとり】

古金工鐔で地金に金を被せる技法=袋着せ技法のことをうっとりといい、室町時代に始まったとされている。そしてその金がこすれて地金の一部が露出したものを鐔の愛好家は

「古雅也」といって鑑賞する。

【裏銘 うらめい】

刀の銘で、刀工の名を切った表銘に対して、その裏側に切ってある銘で、製作年月日・所持者・奉納社寺などの銘。

【表銘 おもてめい】

刀の茎の表に切ってある銘。普通は刀工名。生国・住所・肩書などを切ることもある。

【折紙 おりがみ】

鑑定書、極書 の一種。室町時代以来、刀剣鑑定を業とした本阿弥家では刀剣の鑑定に当っては一門が日を定めて寄り合い、合議の結果で鑑定書を発行した。それが折紙といわれるものである。保証するという意味の「折紙つき」という言葉はここから生まれた。

【兜仏 かぶとぶつ】

戦国時代の武士が戦場でお守り代りに身につけていた五センチ前後の小金銅仏や銀仏。兜の中に入れたとする説からこの名がある。念持仏の一種である。

【拵え こしらえ】

刀剣の柄や鞘に施された細工や装飾のこと。拵を製作する人や家を拵屋という。

【古刀 ことう】

慶長年間(1596~1615 )以前に作られた日本刀の総称。

【古備前 こびぜん】

平安時代末までの備前の刀工の作になる刀剣の総称。

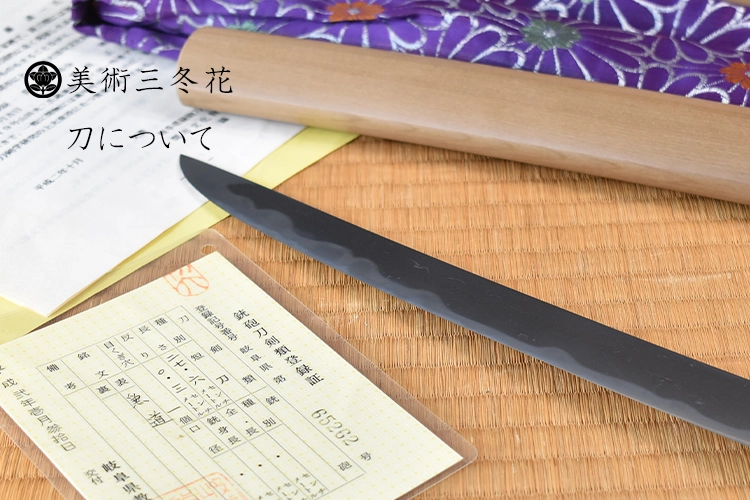

刀剣鑑賞について

①刀姿を見る

日本刀を鑑賞する際の基本は、まず刀身全体の姿を丁寧に観察することから始まります。特に注目すべきは、反りの具合や切先の形・大きさ、また磨上げ(後から刃を詰めているかどうか)の有無などです。

このときに重要なのが、刀の正しい持ち方です。反りを見極めるためには、刀がしっかりとまっすぐ立っているか、茎(なかご)が垂直になっているかをきちんと確認する必要があります。傾いたままでは、反りの正確な判断が難しくなり、見誤るおそれがあります。

反りには、腰反り・中反り(輪反り)・先反りの3種類があり、短刀に関しては反りのない「無反り」も多く存在します。そのため、特に短刀を鑑賞する際は、反りの見極めに一層の注意が必要です。

刀の先端部分である「切先(きっさき)」は、刀身全体の中でも特に重要な要素のひとつです。切先はその大きさによって、小切先、中切先、大切先といった種類に分類されます。また、切先の刃の部分に見られる湾曲した線は「ふくら」と呼ばれ、その形の違いによって「ふくらが付く」あるいは「ふくらが枯れる」といった表現が使われます。

この中切先の形状は、時代ごとに特徴があり、たとえば平安時代から鎌倉初期にかけての太刀は小切先が多く、南北朝時代になると大切先のものが増えます。このように、切先の大きさや形は、刀の製作年代を見極めるための重要な手がかりとなるのです。特に南北朝時代以前の太刀については、切先の特徴をもとに、おおまかな作刀時期を判断することができます。

②重ね・棟・鎬を見る

刀の全体的な姿(刀姿)から印象をつかんだら、次は細部に目を向けてじっくり鑑賞していきましょう。まず注目すべきは、「重ね」と「棟(むね)」、そして錆の状態です。棟には、左図に示されるように主に4つの形があります。重ねとは、刀身の厚み、特に棟の部分の幅を指します。重ねが厚ければ刀身はより頑丈になりますが、その分刃先の角度が鈍くなり、切れ味はやや劣る傾向にあります。逆に重ねが薄い刀は、切れ味に優れます。

また、刀姿を見た後は、「身幅(みはば)」と「重ね」のバランスにも注目しましょう。身幅が広いと刀身に重量感が生まれ、力強い印象になります。一般的に新刀(しんとう)は重厚感があり、古刀(ことう)は軽やかな印象を与えます。さらに、刀の表裏にある鎬(しのぎ)の高さも見どころです。鎬の厚みがあるものを「鎬が高い」といい、薄いものは「鎬が低い」と表現されます。大和伝の刀は鎬が高く、相州伝や備前伝は鎬が低いのが特徴です。これらの特徴を見極めるには、刀身を縦に持ち、少しずつ角度を変えながら棟や鎬、重ねの状態を丁寧に観察するのがポイントです。

③地鉄を見る

次に注目したいのは、「地鉄(じがね)」の状態です。地鉄とは、日本刀の折り返し鍛錬によって生まれる、木目のような模様(肌目)のことを指し、刀工の技術や個性が最もよく表れる鑑賞の要所でもあります。

地鉄を見る際は、鉄の色味が黒っぽいか、明るいか、また肌目が細かいのか粗いのかなどを丁寧に観察しましょう。強い光の下では見えにくくなるため、刀を手元に引き寄せ、袱紗(ふくさ)や柔らかい布を刀身に軽く当て、蛍光灯などの柔らかな光を使いながら、角度を変えて観察するのがポイントです。とくに刀身の平地に当たる光に注目すると、肌模様が浮かび上がってきます。

地鉄の肌模様には基本的に「板目肌(いためはだ)」「柾目肌(まさめはだ)」「杢目肌(もくめはだ)」の3種類がありますが、実際にはこれらが混在して現れることがほとんどです。たとえば「板目肌に杢目肌が交じる」といったように、複数の肌目が入り交じることで、より豊かな表情を見せてくれるのです。

④映りを見る

地鉄の次に注目したいのが「映り」です。映りとは、地鉄に現れる白く淡い模様で、まるでもう一つの刃文が浮かび上がっているように見える、不思議な現象です。これは焼き入れ時の熱処理によって生まれる鉄の結晶によるもので、江戸時代には技術が途絶え、今もその仕組みは完全には解明されていません。映りが特によく見られるのは備前刀で、平安~南北朝時代の作品に多く、備前刀の大きな特徴の一つです。映りには「乱映り」「棒映り」「沸映り」「白気映り」「段映り」などの種類があります。

観察する際は、強い光ではなく点光源など柔らかい光を使い、刀を少し離して角度を変えながら見ると、ある瞬間、白い帯がふわっと浮かび上がります。これが「映り」です。非常に見つけにくいため、はっきりと見えるようになれば、鑑賞中級者といえるでしょう。博物館などでは、数歩離れて角度を変えながら観察するのがコツ。目線を外さずじっくり探してみてください。

⑤刃文を見る

刃文とは、刃と地鉄の境目に現れる波のような模様のことです。鑑賞する際は、袱紗や布を軽く刀身に当て、点光源の光を使いながら角度を変えて見るのがコツです。まずは刃文全体を眺め、「沸(にえ)出来」か「匂(におい)出来」かを確認し、その後に焼幅の広さや刃文の細部を観察します。

刃文には大きく分けて、まっすぐな「直刃」と波打つような「乱刃」があります。もともとは直刃が基本でしたが、鎌倉時代以降、刀工たちは刃文を意匠として工夫し始め、産地や流派ごとの特徴が生まれました。直刃には広直刃・中直刃・細直刃があり、乱刃には丁子・互の目・湾れなどの基本形があり、そこから多様なバリエーションが派生します。南北朝時代には「皆焼」、江戸時代には「濤瀾刃」や「簾刃」など、独創的な刃文も登場しました。さらに「砂流し」「足」「葉」「金筋」など、刃文の中で見られる細かな働きも「刃中の働き」として鑑賞のポイントになります。刃文は刀の美しさと個性を語る重要な要素です。

⑥帽子を見る

帽子とは、切先に現れる刃文のことを指し、刀剣鑑賞の最終ポイントです。鑑賞の際は、刃文と同様に点光源を使い、刀を手前に引き寄せて切先に光を当て、角度を変えながら観察します。刃文が切先まで続き、カーブして棟側で止まる形が「帽子」です。大きく弧を描くものを「大丸」、小さく返るものを「小丸」と呼びます。返らないタイプもあり、形は多様です。古刀では刃文と調和した帽子が多く、新刀では丸く返る傾向があります。帽子は刀工の技量や流派の特徴が最も表れやすい部分で、技術的にも難易度が高いとされています。