三冬花では蒔絵漆器の査定、買取をしております

蒔絵漆器をはじめ、茶道具、骨董品、古美術品、絵画、掛け軸などを専門にしております。

大切にされていたお品を、次に大切にしてくださる方へ。

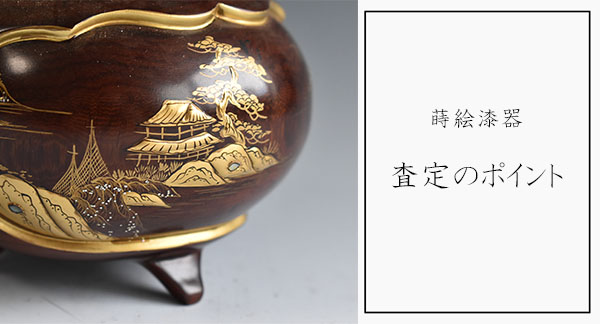

蒔絵漆器の買取査定のポイントについて

絵重箱の価値には、時代や作者が大きく影響します。古い時代の作品や有名な作者のものは高額になりやすいです。長年使われるため、傷や汚れが付きやすく、状態も査定に影響します。傷や欠けがある場合は価値が下がり、逆に美品であれば高額になります。蒔絵重箱には平蒔絵、研出蒔絵、高蒔絵、肉合研出蒔絵などの種類があり、特に技法が複雑なものは高額です。使用される金属粉(金、銀、銅、錫など)の種類や量も価値に影響します。保存状態も重要で、湿気や光による劣化が少ない場合、査定額が高くなります。

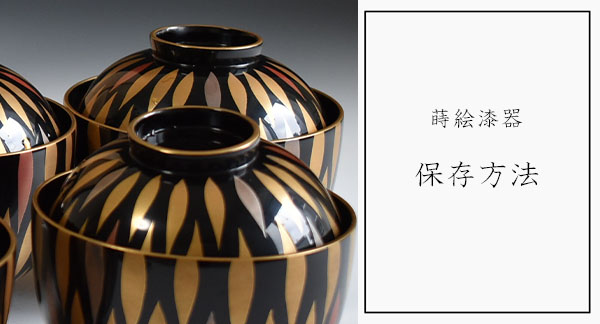

蒔絵漆器の保存方法

蒔絵を長期間保存するためには、直射日光や高温多湿を避け、変色や割れを防ぎます。蒔絵を清潔に保つため、保存前に柔らかい布で埃や汚れを軽く拭き取りましょう。保管は木製の箱を使用し、蒔絵が直接金属やプラスチックに触れないようにし、振動を避けるため他の品物と一緒に収納しないようにします。

漆器は、完成してからおよそ一年ほどかけて内側からじっくりと硬化が進み、より丈夫になり、色や艶にも深みが増していきます。しまい込むのではなく、日々の食卓で使うことでこそ、その美しさと魅力が引き立つ器です。お手入れも特別なことは必要ありません。やさしい洗剤を使ってぬるめのお湯で丁寧に洗い、濡れたままにせずすぐに拭いてあげる――その程度の心がけで十分です。扱う際に気をつけるべき点は、「高温」「乾燥」「直射日光」の三つ。これらを避けて使えば、漆器は決して扱いにくいものではなく、日常に寄り添ってくれる頼もしい存在になります。

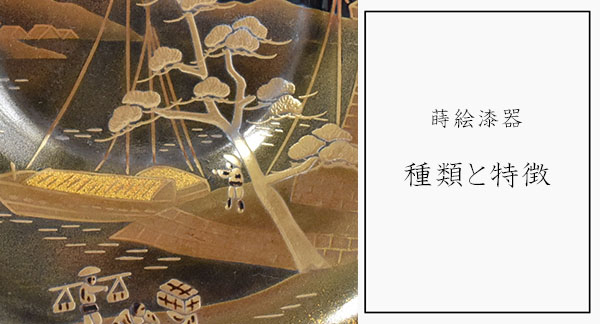

蒔絵漆器の種類と特徴

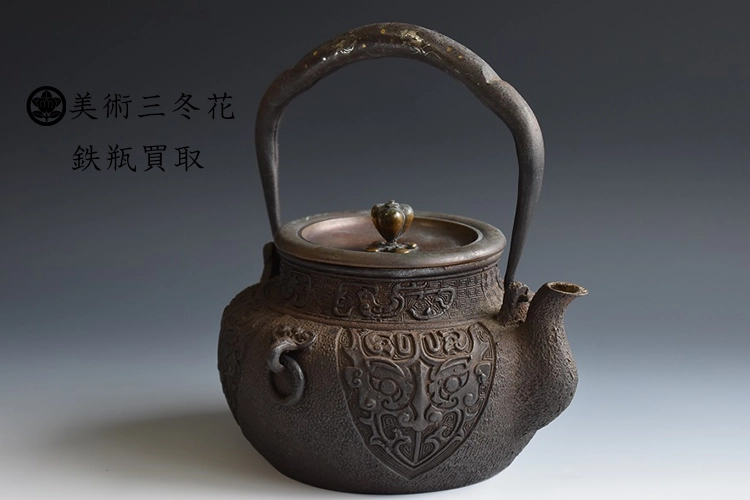

蒔絵漆器には多様な種類があり、代表的なものに「蒔絵箪笥」、「蒔絵盆」、「蒔絵香合」、「蒔絵茶器」などがあります。蒔絵箪笥は衣類や着物を収納するための木製の箱で、細かい蒔絵細工が施されています。蒔絵盆は食事を盛り付けるための大皿や小皿で、漆塗りの器に金や銀の蒔絵細工が施されています。蒔絵香合は香を入れる容器で、柄や蓋に蒔絵細工が施されています。蒔絵茶器には茶碗や茶釜、茶筅入れなどがあり、茶道具として使用されます。

蒔絵漆器の特徴は、漆塗りした上に金や銀、貝殻、象牙などの素材を使った蒔絵細工が施されていることです。

蒔絵漆器の歴史と文化について

蒔絵漆器は、日本の伝統的な装飾技法の一つで、漆器に金属粉や鉱物顔料を施して、美しい図案を描く技法です。蒔絵漆器は、室町時代から発展し、江戸時代には全国的に広がりました。

江戸時代には、豪華絢爛な蒔絵漆器が多く制作され、貴族や武士階級の間で人気がありました。また、蒔絵漆器は、外交や贈答など、儀礼的な場面で贈答品としても使用されました。

現代では、蒔絵漆器は高価で希少な美術品として評価されており、国内外の美術館やコレクターからも注目されています。また、蒔絵漆器を制作する職人の数も減少しているため、文化的な価値も高まっています。

蒔絵漆器は、日本の美意識や伝統的な技術を表現する文化遺産の一つであり、その美しさと技術的な複雑さから、多くの人々に愛され続けています。

創成期

漆は、東アジアに特有の植物である漆の木から採取される天然樹脂で、日本では縄文時代から土器をはじめとする多様な器物や装飾品に利用されてきました。堅牢で耐久性に優れた実用品としてだけでなく、彩色や装飾を施した美術工芸品としても、人々の心をとらえ、癒してきました。約九千年前の縄文時代前期、北海道の垣ノ島B遺跡からは朱漆を用いた装飾品が出土しており、日本が世界における漆文化の発祥地の一つであるという有力な根拠となっています。このように、漆の技術は長い年月を経て継承され、発展してきました。先人たちが築き上げた漆工芸の技術とその作品は、実に多彩で奥深く、私たちを驚かせてくれます。そして現代においてもなお、漆は創造の可能性に満ちた、自然からの豊かな恵みであると言えるでしょう。

飛鳥時代

飛鳥時代(7世紀)には、仏教の伝来とともに、多くの精巧な工芸品が制作されました。その代表的な例が法隆寺に伝わる「玉虫厨子」です。装飾に玉虫の羽が使われていることから、この名で呼ばれています。側面には、漆で描かれた流麗な「捨身飼虎図」が施されており、現在は国宝に指定されています。「厨子」とは、仏像や経典などの宗教的な対象を納めて祀るための、小型の屋根付き収納具で、全体に漆が塗られています。その構造は、当時の仏堂建築を模しており、日本古代建築の様式を知る上でも貴重な資料です。出土した遺物ではなく、代々受け継がれてきた漆工芸品としては日本最古のものであり、絵画・工芸・建築の要素が見事に融合された傑作です。

奈良時代

正倉院は、天平文化を代表する多くの美術工芸品を収蔵する建物であり、国宝であると同時に世界遺産にも登録されています。所蔵されている漆芸品の中でも特に注目すべきは、世界で唯一現存する豪華な「螺鈿紫檀五絃琵琶」や「漆胡瓶」で、卓越した螺鈿(らでん)細工や曲輪(まげわ)技法が際立っています。

大きな特徴として、これらの宝物が発掘されたものではなく、代々受け継がれてきた伝世品である点が挙げられます。木造の宝庫に収められ、実に千二百年以上の時を超えて良好な状態で伝えられてきたことは、極めて稀有です。保存状態の良さから、漆芸としての品格や美しさが損なわれておらず、学術的・芸術的な価値も非常に高いとされています。

また、奈良時代を代表する仏像彫刻の名作「阿修羅像」も見逃せません。粘土で原型を作り、その上に麻布を重ね、さらに刻苧(こくそ)と呼ばれる木粉と漆を混ぜた素材で細部を整え、仕上げに漆を塗って完成させる「脱活乾漆像」の技法によって制作されています。憤怒の表情の中に、深い悲しみや慈しみの眼差しを宿すその姿は、人間的な感情の豊かさをたたえた、世界的にも高く評価される芸術作品です。

平安時代

藤原一族がその栄華を誇った時代には、数多くの優れた漆工芸品が生み出されました。その中でも「片輪車蒔絵螺鈿手箱」は、平安時代の蒔絵の代表作として知られています。水流に浮かぶ数多の車輪が繊細に描かれており、そこには優雅な平安貴族の暮らしぶりが垣間見えます。

また、建築物として注目されるのが、平安時代末期に藤原清衡によって建立された「中尊寺金色堂」です。その名のとおり、堂内外すべてが金箔で装飾され、漆塗りの下地の上に金箔を重ねることで仕上げられています。堂全体が蒔絵や螺鈿、そして厚く施された金箔に包まれ、まるで極楽浄土を地上に現出させたかのような、壮麗で神秘的な空間が創出されています。漆芸術の粋を集めたこの建造物は、現代においてもなお、その輝きを失うことなく、圧倒的な存在感を放ち続けています。

鎌倉時代

根来塗(ねごろぬり)は、紀州にある新義真言宗の総本山・根来寺の僧たちが、日々の暮らしの中で使う器物に朱漆や黒漆を塗って仕上げた漆器です。年月の経過とともに、表面の朱漆が擦り減り、その下に塗られた黒漆が次第に姿を現すことで、時を重ねた風合いが生まれます。この独特の趣が高く評価され、古来より珍重されてきました。特筆すべき点は、長い年月を経て表面が摩耗しても、漆器としての美しさが損なわれずに保たれているということです。それは、しっかりと丁寧に施された下地があってこそ可能となるものであり、根来塗の優れた技術と耐久性の高さを物語っています。

室町時代

室町時代の末期になると、蒔絵に対する需要が急速に高まります。漆芸の代表例のひとつとして知られるのが、豊臣秀吉の側室・北政所(ねね)が、秀吉の霊を弔うために1606年に建立した高台寺に造られた漆塗りの霊廟です。この霊廟を彩ったのが、「高台寺蒔絵」と呼ばれる独特の平蒔絵(ひらまきえ)技法です。これは、研ぎ出し蒔絵とは異なり、細かい金銀粉を撒いてそのまま磨き上げる、華やかで繊細な表現が特徴です。この高台寺蒔絵の技術を用いた調度品は、後に日本の重要な輸出品として海外にも広く知られるようになり、日本の漆芸の美を世界に伝える役割を果たしました。

江戸時代

江戸時代は、政治的にも社会的にも安定した時代であり、さまざまな文化が大きく花開いた時期です。漆芸の分野でも、本阿弥光悦を中心とする琳派の芸術家たちが登場し、それぞれが独自の美意識を持ち、個性豊かな作品を世に残しました。たとえば「船橋蒔絵硯箱」には、従来の枠にとらわれない大胆な造形と洗練された意匠が見られ、単なる工芸品の域を超えて、芸術作品として高く評価されています。

さらに、日常生活で使う漆塗りの雑器も各地で盛んに作られるようになり、漆器は日本文化にとって欠かせない道具となっていきました。箸や椀などの食器から、家具、建築の内装に至るまで、漆は私たちの暮らしの中に深く根づき、日本独自の美意識を今に伝え、生活に潤いと豊かさを与え続けています。

明治時代

武士の時代が幕を閉じ、日本が立憲君主制のもと開国を果たすと、欧州各国で開催された万国博覧会などの国際舞台において、漆芸品は日本を代表する工芸として紹介されるようになりました。その繊細で緻密な技術は西洋諸国でも高く評価され、日本の漆芸は世界的な注目を集めていきます。明治時代には、柴田是真、六角紫水、白山松哉といった優れた漆芸家たちが登場し、彼らは日本美術院の創設にも関わりながら、伝統の技術を受け継ぎつつ新たな表現を模索し、現代漆工芸の礎を築いていきました。

大正・昭和時代

漆芸作家が社会的に広く認知されるようになった大きな契機は、帝展(のちの日展)に工芸部門が設けられたこと、そして日本工芸会が主催する「日本伝統工芸展」の継続的な活動にあります。この伝統工芸展を牽引した昭和の漆芸界の巨匠、松田権六(重要無形文化財保持者=人間国宝)の作品は、そのどれもが深い感動を与えてくれます。とりわけ、第二次世界大戦中に弟子であり、後に同じく人間国宝となった大場松魚と共に制作した「蓬莱之棚(ほうらいのたな)」からは、荘厳なスケールと卓越した技術がひしひしと伝わってきます。

平成時代

現代の漆芸は、日展に出品される芸術作品としての漆芸、伝統を受け継ぐ工芸品、さらには日常生活で使われる実用的な漆器など、多様な形で共存しています。1998年の長野冬季オリンピックでは、勝者に贈られた約500個の金・銀・銅メダルに漆が施され、日本の漆文化が再び世界の舞台に送り出されました。これらの漆メダルは、漆を伝統とする日本の象徴として国際的に発信され、大きな話題を呼びました。この誇るべき漆の魅力は今後ますます注目が集まっていくことでしょう。

漆芸

指定技術【蒔絵】 まきえ(昭和30年指定)

蒔絵の技術は、古くからわが国に伝承する漆芸加飾の技法の最も代表的なものの一つです。およそ奈良時代に始まり、平安時代に純和風発揮しました。蒔絵は、高度の技術を要し、その作調は豪華華麗で、古くか ら漆芸加飾中最も芸術的価値の高い技法の一つとされています。

指定技術【蒟醤】 きんま(昭和31年指定)

蒟醤は、漆芸における線刻の加飾技法の一つです。江戸時代末期に讃岐国(現香川県高松市)で活躍した漆芸家、玉楮象谷が積極的に取り上げて以来、讃岐漆器の代表的な技法となっています。

指定技術【蒟醤】 きんま(昭和31年指定)

蒟醤は、漆芸における線刻の加飾技法の一つです。蒟醬は、古代中国の線彫りして色漆を埋めた技術(填漆)が、東南アジアに伝わったと考えられており、現在ではミャンマーやタイの漆工技術に見られます。日本では室町時代ごろから、タイ古陶の宋胡録とともに輸入され、茶道具などで異国趣味が珍重されました。

指定技術【採漆】 きゅうしつ(昭和四九年指定)

茶漆は、漆工技術の基本となる重要な部門であり、その技術の範囲は、素地の製作から始まり、漆塗の下地法および上塗法に至る複雑で広い範囲にわたっています。 木材・布・竹・和紙等の材料の特色を生かした素地を作り、さらにその素地を堅牢にするために下地を施し、上塗には漆特有の美しさを発揮した各種の技法があり、蝋色塗(塗面を研ぎだして磨いたもの)、塗立花塗(塗面を研ぎださず、漆の光沢をそのまま生かしたもの)、透明塗(素地の美しさを生かしたもの)など数多くあります。

指定技術【螺鈿】 らでん(平成11年指定)

螺鈿は漆芸の可飾(装飾)技法で、夜光貝、鮑貝、蝶貝などを模様の形に切り、木地や漆地に埋め込むか又は貼り付けるものです。奈良時代に唐から伝えられ、正倉院に多くの遺品が伝存します。近世以降は、薄い貝を貼り付ける薄貝螺鈿技法が盛んになったが、近年再び、伝統的な厚貝螺鈿技法を主とする制作活動が行われるようになりました。

指定技術【沈金】 ちんきん(昭和30年指定)

沈金は、漆器の面に針、刀をもって文様を彫り、刻文中に漆りこんで、金箔あるいは金粉などをうめて加飾する技法です。