井伊家の歴史と武家文化から考える「骨董」とは

岐阜市で骨董品の買取をしている美術三冬花です。

先日、滋賀県の彦根城博物館で開催されている企画展

「彦根藩 儒学の胎動 ― 新たな学びの18世紀 ―」 を見学してきました。

骨董商という仕事柄、刀剣や甲冑、大名道具の展示にはいつも惹かれますが、

今回の展覧会は「儒学」という一見お堅いテーマを通して、

江戸時代の学びと、大名家・彦根藩の成り立ち を立体的に感じることができる内容でした。

ここでは、展示を拝見して印象に残ったポイントと、

骨董品買取という仕事にもつながる視点を、少しご紹介したいと思います。

儒学とともに育った彦根藩の学び

展示の前半では、江戸時代に日本へ本格的に受け入れられた儒学がテーマになっていました。

儒学は、中国歴代王朝の官学として発展した学問で、

「上下の秩序」や「礼」を重んじる思想として、江戸幕府や各藩の政治にも取り入れられました。

彦根藩でも、最初は武芸を尊ぶ気風が強かったそうですが、

17世紀後半になると次第に儒学を学ぶ人が現れます。

京都の儒学者・浅見 絅斎

その弟子で、彦根ともつながりの深い若林強斎

政治への応用をはかった江戸の儒学者 荻生徂徠

といった学者たちの思想が、

一部の藩士や町人、中・下級武士に受け入れられていったことが、

書物や書状、資料を通して紹介されていました。

18世紀後半には、彦根藩士・野村東皐らが「人材を育てる場」の必要性を訴え、

藩校「稽古館」が設立されます。

こうして、武士たちが儒学を体系的に学ぶ仕組みが整っていった流れが、とてもわかりやすく展示されていました。

骨董の世界でよく見る「漢籍」「儒学関係の書物」「儒者の書」は、

こうした学びの歴史の中で生まれ、使われてきたものなのだと、

あらためて実感させられます。

井伊直政と「彦根藩」のはじまり

展示の中盤では、彦根藩の成り立ちと井伊家の歴史が紹介されていました。

もともと井伊家は遠江国(今の静岡県西部)の一領主でしたが、

井伊直政(1561〜1602) が徳川家康に仕えたことで一気に歴史の表舞台に躍り出ます。

1575年、15歳で家康に召し抱えられる

武田旧臣を配下に組織し、「井伊の赤備え」を率いる

関ヶ原の戦いで大きな戦功を挙げ、

佐和山城と18万石の領地を与えられる

直政は新たな城づくりを構想しますが、その完成を待たずに逝去。

その後、息子の直継・直孝によって築かれたのが、

今に残る彦根城です。

館内には、日本語の解説だけでなく、

英語での説明文も充実していて、

彦根藩が江戸時代の政治の中でどのような位置付けにあったのか、

海外の方にも伝えようとする丁寧さが印象的でした。

二代・井伊直孝と彦根藩の発展

二代藩主 井伊直孝(1590〜1659) の時代、

彦根藩はさらに大きく発展していきます。

大坂の陣での武功により、幕府内での地位が確立

将軍家を三代にわたって補佐する政治的役割

領地は加増を重ねて30万石に

彦根城表御殿や城下町の整備が進み、

武士約2万人・町人1万6千人を抱える大藩に成長

展示のパネルや古地図を見ていると、

単なる「城」や「町」ではなく、

政治・軍事・文化の拠点としての彦根が具体的にイメージできます。

こうした歴史的背景を知ってから刀剣や甲冑、大名道具を見ると、

その一つひとつに込められた意味が、少し違って見えてきます。

井伊家の格式と「特別な役目」

もう一つ興味深かったのが、井伊家の格式と役割についての展示です。

江戸城内で将軍の近くに詰める高い序列

将軍から天皇へ遣わされる「京都上使」の役目

将軍家の若君の元服式で烏帽子親を務める

家康の遠忌法会で、将軍の名代として日光東照宮へ参詣

将軍権力が揺らぐ際には「大老」として政治の舵を取る

こうした特別な立場は、

単に家紋入りの調度や刀剣が立派だった、というだけではなく、

政治・儀礼・信仰の中心にいた家 だからこそ生まれたものです。

骨董の現場で「井伊家伝来」「○○藩ゆかり」といった由緒を拝見することがありますが、

こうした展示を見ると、その来歴の重みをあらためて感じさせられます。

赤備えの甲冑・刀剣・弓具・馬具から見える武家文化

企画展とは別に、彦根城博物館の常設展示では、

井伊家伝来の甲冑・刀剣・弓具・馬具・拵(こしらえ)なども見ることができます。

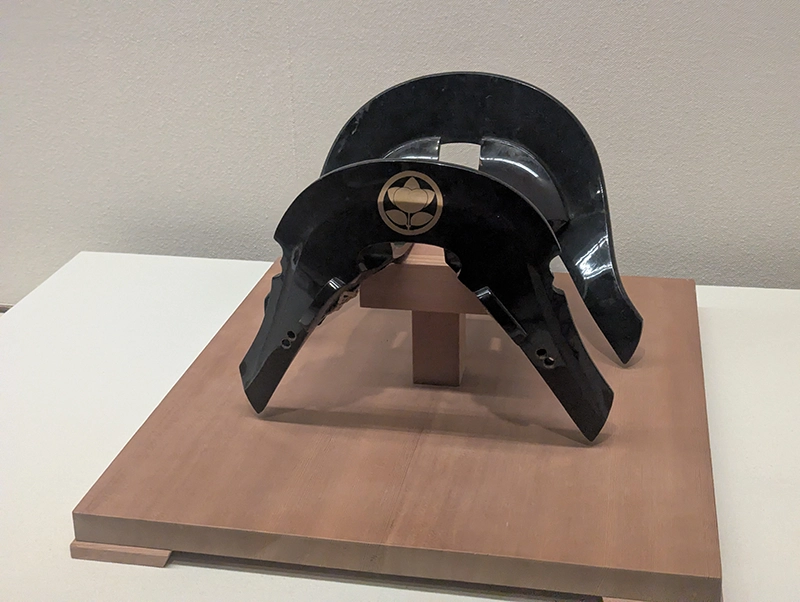

井伊の赤備え

井伊家といえばやはり「井伊の赤備え」です。

大将から足軽に至るまで、甲冑や旗指物を赤一色で統一した軍団は、

戦場でひと目で識別できる存在でした。

当世具足としての機能性と、防御力

赤漆や金具の意匠

戦国の実戦をくぐり抜けた迫力

こうした甲冑は、現代では

武具としての価値+歴史資料としての価値をあわせ持つ骨董品です。

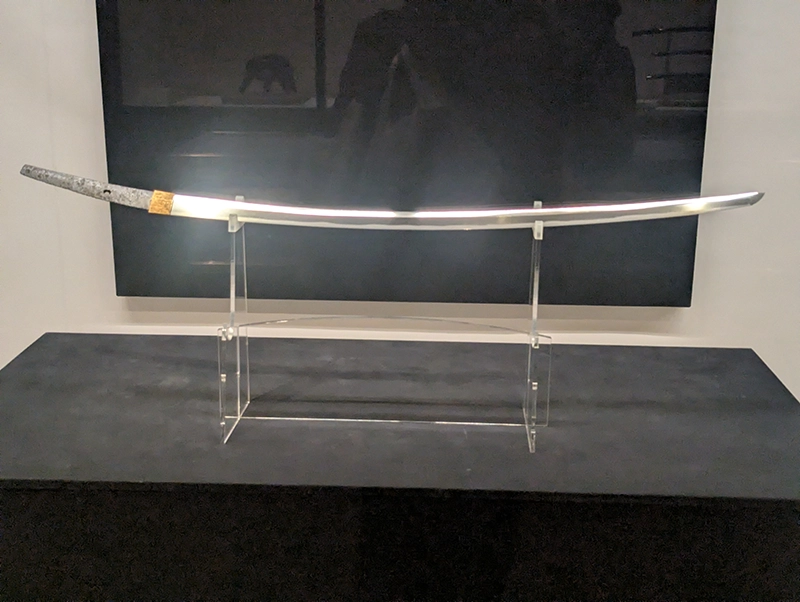

刀剣コレクション

井伊家には、幕末期には600口を超える刀剣があったとされ、

室町以前の「古刀」を多く含むコレクションが伝わっています。

展示されていた刀剣は、

身幅が広く重ねも厚い、実戦向きの姿

柄・刃文・地鉄に表れる時代や流派の特徴

大名家にふさわしい、格式の高い拵

など、どれも見応えのあるものでした。

骨董品として刀剣を拝見する際も、

銘や茎(なかご)の状態

地鉄と刃文のバランス

来歴・箱書き・伝来の記録

といったポイントを確認していきますが、

博物館の展示は、そうした鑑定の基準を、

「模範解答」のように見せてくれる場でもあります。

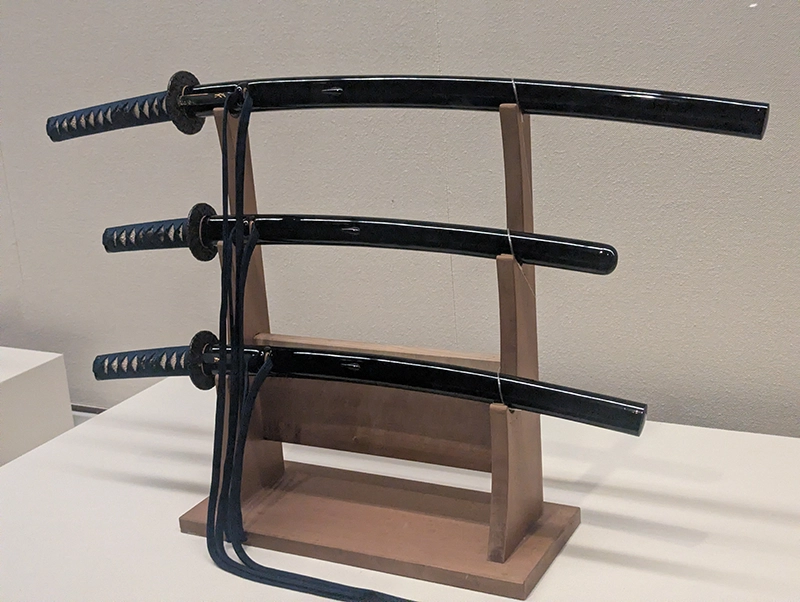

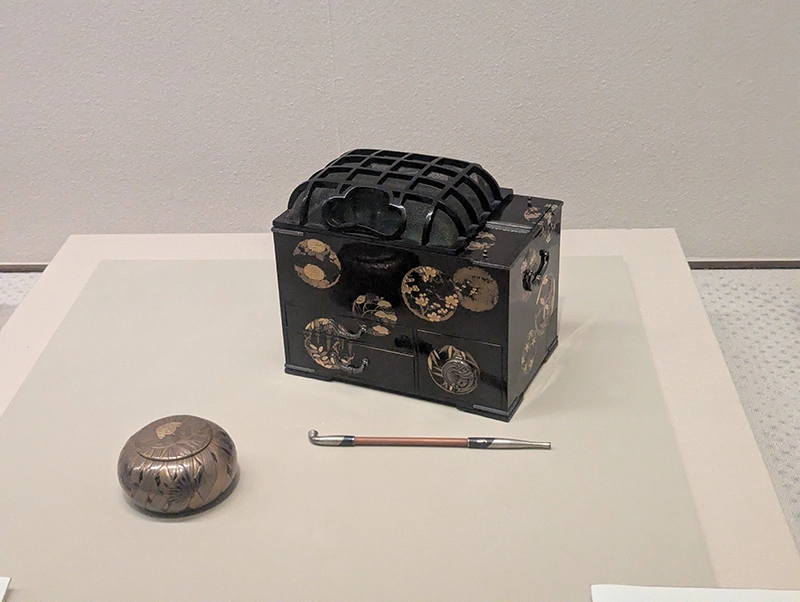

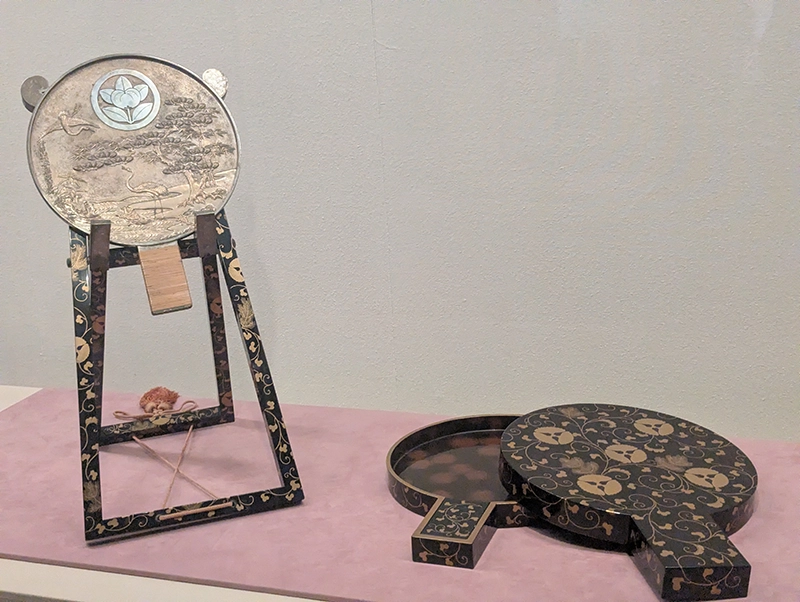

弓具・馬具・拵の工芸的な魅力

弓具や馬具の展示では、

「弓馬の家」としての武家文化がよく伝わってきました。

黒漆に家紋だけを据えた、式正の鞍

蒔絵や螺鈿で華やかに装飾された馬具

梅花皮(かいらぎ)や青貝、胡桃などを用いた変わり塗の鞘

これらは、もはや武器というよりも、

美術工芸品として完成された世界です。

骨董品買取の現場でも、

刀身だけでなく「拵」や「馬具一式」に価値が見出されることが多く、

あらためてその背景にある技術と美意識の高さを感じる展示でした。

骨董屋の目線から見た、博物館鑑賞のすすめ

今回、彦根城博物館を拝見して強く感じたのは、

「歴史背景を知るほど、骨董品の見え方が変わる」

ということです。

同じ刀でも、

どの時代のものか

どの家に伝わったのか

どんな役目を担ってきたのか

といった情報が加わるだけで、

その一本の重みがまったく違って感じられます。

岐阜市や東海地方でも、

蔵やお家の整理で出てきた刀剣・甲冑・弓具・馬具などを拝見する機会がありますが、

そうしたお品も、持ち主ご家族の中では、

長い時間を経てきた大切な「歴史の証人」です。

刀剣・武具・武家ゆかりのお品をお持ちの方へ

岐阜市で骨董品の買取をしている当店では、

日本刀・脇差・短刀

甲冑・兜・面頬

弓・矢筒・鞍・鐙などの馬具

武家の書付・箱書・古文書

といった武家ゆかりの骨董品・美術品の査定・買取を承っております。

「価値があるかどうかわからない」

「錆びているからダメかもしれない」

といったお品でも、思わぬ評価がつくことがあります。

処分や整理をご検討の際は、

捨ててしまわれる前に、ぜひ一度ご相談ください。

彦根城博物館で感じた、

“歴史を受け継ぐものを大切にしたい” という気持ち を忘れずに、

一点一点、丁寧に拝見させていただきます。

投稿者プロフィール

-

東京京橋の画廊、名古屋の骨董店であわせて10年以上勤務し、20年以上、骨董品や掛け軸、美術品の買取業務に携わっております。骨董品、掛け軸、美術品の査定買取は三冬花にお任せください。愛知県(名古屋市)、岐阜県、三重県、滋賀県のお客様はお気軽にお問い合わせください。出張料、査定料など一切無料です。(※内容によってはお伺いができない場合もございます)

三冬花では価値ある美術品や骨董品を次世代へ橋渡しをする仕事をしております。

最新の投稿

贋作・注意情報(絵画)2026年1月6日小磯良平の贋作情報|真作と誤認されやすい作品例と注意点

贋作・注意情報(絵画)2026年1月6日小磯良平の贋作情報|真作と誤認されやすい作品例と注意点 美術館2025年11月25日彦根城博物館の企画展へ行ってきました

美術館2025年11月25日彦根城博物館の企画展へ行ってきました 美術館2025年11月15日下呂市にある円空館へ。岐阜で生まれた円空について

美術館2025年11月15日下呂市にある円空館へ。岐阜で生まれた円空について 岐阜市買取実績2025年11月3日【買取事例】岐阜市で銅鑼を買わせていただきました。

岐阜市買取実績2025年11月3日【買取事例】岐阜市で銅鑼を買わせていただきました。